La rue du Pressoir (vraiment) autrefois

Bienvenu Merino : Josette Farigoul, cela fait plus de quarante ans que vous n'étiez pas revenue, rue du Pressoir. Retrouve-t-on sa petite enfance en faisant à nouveau ses premiers pas dans cette rue qui n’a plus rien à voir avec celle qui vous a vu naître? Je crois que vous aviez dix neuf ans lorsque vous avez du quitter l’immeuble avant que le quartier ne soit livré à la destruction pure et nette. Ce n’est pas trop difficile d’en parler ?

Josette Farigoul : A cette première question je répondrais que je n’ai absolument pas retrouvé ma petite enfance lors de la redécouverte de cette rue du Pressoir. Pour moi, tout de suite j'ai eu le sentiment d’une rue inconnue, mais qui portait toujours le même nom. Je ne peux pas dire que parler de cette rue, où je suis née, me soit vraiment difficile et encore moins depuis cette vision. En fait, je crois que la rue du Pressoir, berceau de ma petite enfance, est définitivement mémorisée dans ma tête. Le passé devient plus vivant, les images plus précises et plus particulièrement le 23/25. Les personnages s’animent, l’entrée de l’immeuble revit avec ses va-et-vient. Dans la cour, les enfants cavalent dans tous les sens en riant. Je revois les escaliers des deux immeubles avec ses joies et ses peines, les paliers et leurs locataires. Tout devient plus net et les flashs éblouissants.

Josette Farigoul : A cette première question je répondrais que je n’ai absolument pas retrouvé ma petite enfance lors de la redécouverte de cette rue du Pressoir. Pour moi, tout de suite j'ai eu le sentiment d’une rue inconnue, mais qui portait toujours le même nom. Je ne peux pas dire que parler de cette rue, où je suis née, me soit vraiment difficile et encore moins depuis cette vision. En fait, je crois que la rue du Pressoir, berceau de ma petite enfance, est définitivement mémorisée dans ma tête. Le passé devient plus vivant, les images plus précises et plus particulièrement le 23/25. Les personnages s’animent, l’entrée de l’immeuble revit avec ses va-et-vient. Dans la cour, les enfants cavalent dans tous les sens en riant. Je revois les escaliers des deux immeubles avec ses joies et ses peines, les paliers et leurs locataires. Tout devient plus net et les flashs éblouissants.

B.M. : Vous semblez assez sereine devant les numéros 23-25 qui étaient l’entrée de votre immeuble. Pense-t-on à la mort, juste là, sur ce trottoir arrondi, où il ne reste plus rien de ce passé ? Ou peut- être, pensez-vous plus au départ forcé que vous avez dû subir pour aller vous ne saviez où ?

J.F. : A vrai dire, lorsque j’ai redécouvert le 23/25, bizarrement, et je m’en étonne moi-même, je ne pensais à rien. Impossible d’obtenir de ma mémoire une image qui me ferait revivre mon passé, franchir le seuil de la porte de l'immeuble d'autrefois, revoir ma cour en espérant, en levant la tête vers le ciel, apercevoir une silhouette qui serait celle de ma mère à sa fenêtre de salle à manger, mais non, rien, une amnésie totale. Une cruelle déception car à cet instant, j’aurais adoré ressentir, au moins, un petit quelque chose, mais non, le zapping complet. Après avoir quitté cette rue, sur le chemin du retour vers la Normandie, petit à petit, les images du passé sont remontées à la surface. Le puzzle s’est reformé comme par magie. A ce moment-là, j’ai compris que je venais, tout simplement, de gommer la vision de la connerie.

B.M. : Josette, vous souvenez-vous de la réaction de vos parents, de vos sœurs, et votre propre réaction, lorsqu’il a fallu quitter l’appartement, déménager du quartier, faire les valises et les cartons, s’éloigner de vos amis ; en somme, quitter votre village. Tout compte fait, tout un pan de vie s’écroulait, non ?

J.F. : A cette question, je ne dirais pas qu’un pan de vie s’écroulait, tout du moins, pas au début. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, aussi bien pour ma famille que pour la majorité des personnes expulsées, je n’ai jamais ressenti de réactions négatives. Je n’ose dire que nous étions presque heureux de quitter, comme beaucoup le pensait, des taudis. Je ne suis pas tout à fait de cet avis, un certain inconfort, certes, taudis pas vraiment, il suffisait d’avoir un peu d’imagination pour faire de ces logements, sans confort, de petits coins où, malgré tout, il faisait bon vivre. Si j’ose écrire « heureux », il ne faut pas oublier que l’on nous promettait des logements plus vastes avec salle de bains et toilettes, ce petit plus devenait important aux yeux de tous. Nous pouvons aussi parler de résignation en somme, il fallait partir, nous sommes partis. La dératisation s’est effectuée sans problème. La nostalgie a pointé le bout de son nez un peu plus tard , elle provenait plus particulièrement de nous, les enfants, beaucoup moins des parents. Je n’ai pas souvenance d’avoir entendu mes parents parler de la rue du Pressoir avec regrets. Mon père est décédé en 1970, très tôt après l’expulsion, et avec maman, jusqu’en 1984, je n’ai en mémoire aucun souvenir de grande conversation à propos de notre rue. La génération de mes parents a connu la misère, la guerre, la lente remontée de l’après guerre, il fallait se reconstruire. Pour beaucoup l’inconfort des logis était présent depuis leur naissance. On peut supposer que ce déménagement vers un appartement plus confortable apportait un peu de soleil à leur vie. C’est un constat personnel. Par contre, très tôt, avec les copains d’enfance et d’adolescence, ceux de la belle époque, nos retrouvailles se sont toujours transformées en délires phénoménaux. La rue du Pressoir passée au crible nous amenait à d’interminables éclats de rires et à ces moments-là, plus personne n’existait, pas même nos conjoints. N'existaient que nous, petite bande de fidèles, cercle fermé aux autres, n'existait que cette rue et ce quartier à nous. Nous remontions le temps, corps et âmes, dans notre monde, à l'abri d'un autre monde, du moins pour quelques heures et ça continue depuis plus de 40 ans.

B.M. : A vous voir assez tranquille le jour de votre retour rue du Pressoir, vous ne sembliez pas trop émue, en tout cas vous ne le montriez pas. Cependant le lendemain vous étiez complètement remontée et vous écriviez un récit poignant. Tout semblait, souffrance. Comment expliquer cette réaction le lendemain. J’ai eu assez de chance d’avoir été personnellement épargné ce jour là, par votre colère, alors que j’avais grand plaisir à vous faire retrouver votre rue du Pressoir. J’espère que vous ne regrettez pas mon invitation ?

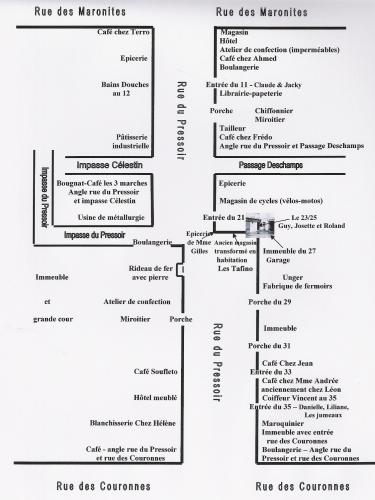

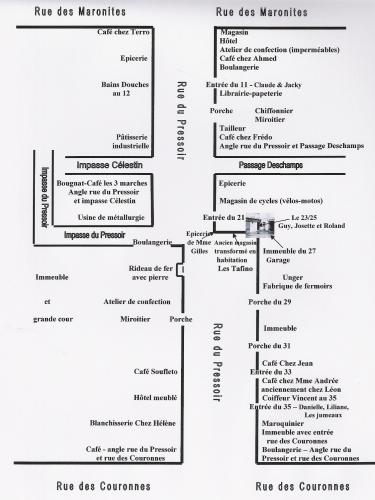

J.F. :Vous avez vu juste, aucune émotion je le confirme. Pourtant depuis de nombreuses années, je désirais retourner vers cette chère rue du Pressoir, seulement il fallait bien se rendre à l'évidence, je ne retrouverais rien de mon passé, j'en étais consciente. J'ai donc laissé filer le temps, me disant toujours, j'y vais, j'y vais pas, jusqu'à votre invitation que je ne regrette absolument pas. Ne dit-on pas qu'il faut boucler la boucle? Et bien voilà c'est fait ! Arrivée au coin de cette rue, de mon enfance, très vite dès les premiers pas, j'ai ressenti un blocage complet, pétrifiée et hypnotisée, je restais sans voix devant la bêtise humaine. Qu'avaient-ils fait de cette rue, jadis si joyeuse et vivante! Regardez l'ancien plan de la rue, avec ses dizaines de commerçants, cafés, hôtels, artisants, etc. Si vous vous rappelez, très peu de personnes ont croisé notre chemin ce jour-là. Aujourd'hui, elle est devenue, juste une rue dortoir, sans vie, une rue qui file le bourdon. Sur le trajet du retour, je pratique toujours de la même manière, je me remémore , je réfléchis beaucoup, j'analyse et le couperet tombe. Si seulement dans ce désastre, j'avais reconnu un petit quelque chose de l'ancienne rue du Pressoir, une chose infime du passé, on peut imaginer une réaction différente. Mais là aucun point de repère, d'où ma vive réaction le lendemain. Le soir même j'ai commencé à cracher mon venin en visionnant, dans ma mémoire, la nouvelle rue et et en superposant l'ancienne. Conclusion: du grand n'importe quoi, malheureusement encore d'actualité. Dans chaque gouvernement sommeille un lot de petits génies qui, dès qu'ls sortent de l'inertie réalisent leurs fantasmes avec souvent un manque de goût certain. Nous en avons la preuve.

B.M : A cet emplacement précis où nous nous trouvons maintenant, autrefois le numéro 12 de la rue du Pressoir, il y avait là, les « BAINS, DOUCHES, HYDROTHERAPIE COMPLETE ». C’était un bâtiment du début du XXe siècle, en ‘fer à cheval’, magnifique, avec des fleurs au milieu d’une cour superbe où, femmes, hommes et enfants, pouvaient se promener et se reposer après le bain. Vous souvenez-vous, vous y veniez étant jeune fille ? Et que ressentez vous, aujourd’hui, là ? Je vous vois faire la grimace ou plutôt je dirais, vous êtes figée, pâle! Ça va Josette ?

J.F. : Mon cher Bienvenu, pour répondre à votre question: ça va très bien! Et effectivement, je fais la grimace et pour cause. Je ne me rappelle absolument pas des Bains-Douches du 12. Si ma mémoire est bonne, nous allions sur le boulevard de Belleville, juste après la rue des Couronnes, en direction de la rue de Belleville. A cet endroit se trouvaient des douches, probablement moins coûteuses. A vrai dire je ne sais pas trop. Il me semble bien aussi que nous avions droit à une douche par semaine à l'école. Je suis obligé de sourire à cette évocation, je vais vous dire sincèrement que la douche n'était pas, à cette époque, pour nous, enfants, notre préoccupation première, du moins jusqu'à l'adolescence. Voilà la vérité rien que la vérité!

J.F. : Mon cher Bienvenu, pour répondre à votre question: ça va très bien! Et effectivement, je fais la grimace et pour cause. Je ne me rappelle absolument pas des Bains-Douches du 12. Si ma mémoire est bonne, nous allions sur le boulevard de Belleville, juste après la rue des Couronnes, en direction de la rue de Belleville. A cet endroit se trouvaient des douches, probablement moins coûteuses. A vrai dire je ne sais pas trop. Il me semble bien aussi que nous avions droit à une douche par semaine à l'école. Je suis obligé de sourire à cette évocation, je vais vous dire sincèrement que la douche n'était pas, à cette époque, pour nous, enfants, notre préoccupation première, du moins jusqu'à l'adolescence. Voilà la vérité rien que la vérité!

B.M. : Vous avez découvert récemment, publiées sur le site, par Guy Darol, les photos émouvantes, que vous a fait parvenir votre ami d’enfance, Roland, ainsi que celles du photographe, Henri Guérard. Sur l’une d’entre elle, des années 1963, on y voit, que poussière, vous souvenez-vous de ces moments où tout est voué au rasage dans un gris de typhon catastrophe ? Et sur une autre photo, de 1960, vous avez pu voir une poupée écartelée, accrochée ou clouée, la tête en bas. Ces images qu’évoquent-elles pour vous alors que déjà au loin se dresse le premier immeuble neuf de ce qui va devenir la nouvelle rue du Pressoir. Vous voulez nous en parler ?

Photo Henri Guérard

J.F. : La démolition des immeubles a commencé dès 1960 par les numéros pairs de la rue du Pressoir. Je ne me souviens pas de ceux détruits en premier. Je n'avais que 12 ans en 1960. Par contre, je revois très bien la démolition, en 1963, de l'immeuble en angle de la rue du Pressoir et rue des Maronites. J'étais là, debout au milieu d'une foule de badauds dans l'attente que cet immeuble tombe en poussière. Incroyable, en y pensant aujourd'hui, nous repartions couverts d'une mince pellicule grise-blanche sans nous rendre compte, à ce moment là, que toute notre  rue, petit à petit se transformerait en un tas de gravats. Cette même année, des constructions sortaient de terre et certains immeubles étaient déjà prêts à l'habitation. On ne se préoccupait pas vraiment de ces nouvelles constructions, nous restions de notre côté. Les premières constructions, si je me rappelle bien, étaient principalement destinées aux rapatriés d'Algérie, mais certainement pas pour nous, les 'pestiférés'. Interdiction de rentrer dans ces immeubles. Avec ma copine Liliane nous arrivions à pénétrer dans certains, rien que pour y emprunter les ascenseurs. Je me souviens d'un brin de révolte, de ma part, envers les premiers occupants ne comprenant pas très bien ce qu'étaient ces gens qui se ramenaient en territoire conquis. Notre numéro 23/25 a assisté aux transformations de la rue de Pressoir jusqu'en 1968 ou 1969, puis s'est écroulé comme un château de cartes emmenant avec lui tous nos souvenirs d'enfance et d"adolescence. Dorénavant notre seul repère la courbe restée intacte, bien maigre consolation.

rue, petit à petit se transformerait en un tas de gravats. Cette même année, des constructions sortaient de terre et certains immeubles étaient déjà prêts à l'habitation. On ne se préoccupait pas vraiment de ces nouvelles constructions, nous restions de notre côté. Les premières constructions, si je me rappelle bien, étaient principalement destinées aux rapatriés d'Algérie, mais certainement pas pour nous, les 'pestiférés'. Interdiction de rentrer dans ces immeubles. Avec ma copine Liliane nous arrivions à pénétrer dans certains, rien que pour y emprunter les ascenseurs. Je me souviens d'un brin de révolte, de ma part, envers les premiers occupants ne comprenant pas très bien ce qu'étaient ces gens qui se ramenaient en territoire conquis. Notre numéro 23/25 a assisté aux transformations de la rue de Pressoir jusqu'en 1968 ou 1969, puis s'est écroulé comme un château de cartes emmenant avec lui tous nos souvenirs d'enfance et d"adolescence. Dorénavant notre seul repère la courbe restée intacte, bien maigre consolation.

B.M : Josette, reviendrez-vous, un jour, habiter à Ménilmontant ? La première fois que je vous ai posé la question, le jour même de notre rencontre, vous m’avez répondu, je cite : « Oh ! que non .. ou alors…. peut-être… dans le 16e arrondissement ! » Vous restez toujours sur cette affirmation. Paris vous manque t-il ?

J.F. : Ma question préférée, celle qui tue et qui me fait encore rire, vous seul savez pourquoi, monsieur Merino, c'était une boutade que je vous ai lancée un soir de délire et ma réponse alors était évidemment fausse, excusez-moi. Malgré tout, je confirme que non, mon intention n'est pas de retourner vivre à Ménimontant et pas plus dans le 16e. La campagne semble plus appropriée à une solitaire. J'étoufferai en appartement. Je suis un signe d'air, l'espace, la verdure et la liberté avant tout. Paris ne me manque pas ou ne me manque plus. Une confidence tout de même : cinq années ont été nécessaires pour me séparer de Paris et je dois vous avouer que, plus d'une fois, l'envie de tout quitter a effleuré mon esprit. Il est fort possible que sans enfant je serais repartie vers ce cher Paris de mon enfance. Le temps et la sagesse ont fait le restant. De temps en temps j'y retourne, pour des spectacles ou pour des raisons personnelles. Paris restera toujours Paris à mes yeux. Je suis parisienne. Nous retournerons, un jour, si vous le voulez, arpenter les rues de mon quartier de Belleville-Ménilmontant!

B.M. : Volontiers Josette, je reviendrai avec plaisir dans ce Ménilmontant d'une valeur inestimable pour beaucoup de parisiens. Si vous voulez bien, deux questions encore! En parlant de vous-même et de l’un de vos amis, vous dites : « deux enfants paumés ». Je sais que vous avez vécue bien des épreuves mais avec le temps , vous pouvez encore dire, aujourd'hui, que vous étiez vraiment paumés, malgré l’entourage affectif de votre famille ? Secundo, vous avez parlé avec beaucoup d’affection, de Coco, votre voisin Algérien qui habitait au fond du couloir du rez- de- chaussé dans un espèce de gourbi. Si je comprends bien, Coco était en sorte, un protecteur de votre famille et aussi il apprenait à faire le couscous à votre maman. Vous avez des nouvelles de Coco, qu’est-il devenu ?

J.F. : Pour répondre tout d'abord à cette question, vous dites "entourage affectif". C'est un bien grand mot. A cette époque et dans beaucoup de famille, l'affection n'était pas vraiment présente, les parents aimaient leurs enfants mais à leur manière. Cette expression, deux mômes paumés" n'est pas spécialement approprié à la situation, nous ne vivions pas en dehors de la réalité. Nous étions, malgré tout, bien seuls et le fait de se retrouver, Roland et moi, était l'occasion d'oublier ce qui, peut-être, nous attendait le soir. De quoi parlions nous, assis côte à côte sur les marches du rez-de-chaussée, je n'en ai aucune souvenance, rêvions nous de châteaux en Espagne? D'un ailleurs où notre vie serait moins grise que la façade de notre immeuble? Pas certain, ou alors tout simplement parlions-nous de nos prochaines vacances à Berck-Plage ou au lot de petites vacheries entre amis ? Ca c'estprobable. Cette vie était la notre et nous l'acceptions telle qu'elle était. Tout ce que nous donnions à nos parents nous paraissait normal et tout naturel. Ce mot "paumés" est un peu caricatural, juste un peu perdus, égarés, presque rien, un petit rien qui laisse des traces indélébiles mais avec un peu d'intelligence on vit très bien. Et si je parle de cette enfance, c'est qu'elle était néammoins formidable. Par contre, une fois adulte, je savais très bien qu'il me faudrait apporter, à cette vie, quelques petites modifications, afin qu'elle ne ressemble pas trop à celle de mon enfance. Garder le bon et éliminer le mauvais, ne pas reproduire le même schéma. Si nous parlons de Coco, effectivement, il était en quelque sorte un protecteur, surtout pour mon père. Nous avons beaucoup compté sur lui. Une armoire à glace ce Coco ! Et connu de tout le quartier. Il est revenu deux fois, je crois, nous rendre visite dans notre nouvel appartement, puis lui aussi a dû quitter la rue du Pressoir et par la suite nous n'avons plus eu de nouvelles de lui.

B.M. : Josette Farigoul, encore une question pour terminer notre entretien. Depuis, quelques mois, vous avez un contact par courriel, je dirais privilégié, avec Guy Darol, journaliste, écrivain et voisin d'enfance rue du Pressoir, dont vous ignoriez tout, jusqu'à la récente découverte de son site. Et là, vous apprenez qu'il est, lui aussi, né dans le même immeuble, au même numéro de la rue du Pressoir. En plus, il est écrivain. Cela doit vous faire plaisir je suppose, car vous m'avez confié que lorsque vous étiez enfant, c'était un de vos souhaits de pouvoir écrire. Aujourd'hui, chaque jour, des centaines de personnes peuvent vous lire sur le site de la rue du Pressoir. Comment vous vivez cela? C'est exaltant n'est-ce pas ?

J.F.: Cette dernière question m'embarrasse. J'ai du mal à parler de mon ressenti intérieur, ce n'est pas que je ne veux pas mais je ne sais pas. Effectivement ce contact courriel avec Guy Darol me donne beaucoup de satisfaction et m'a permis de concrétiser, en partie, ce souhait que je n'ai jamais pu réaliser avant, par manque de temps. Ma pensée chimérique est quelque peu devenue réalité. Exaltant aussi, bien évidemment, mais tout ce que j'ai accompli ou donné dans ma vie n'était que cadeau, les choses étaient faites tout naturellement sans contrepartie. Pour terminer sur notre rue du Pressoir, je dirai que j'étais loin de m'imaginer, en la quittant en 1966, que le fantôme de cette rue, et principalement le numéro 23/25, hanterait mes jours et mes nuits. Pour conclure cet entretien, je voudrais remercier Guy Darol, pour la création du site sur notre chère rue du Pressoir car je suis heureuse de m'être laissée embarquer sur sa vieille bécane à remonter le temps. Par son intermédiaire, notre rue du Pressoir s'est de nouveau animée comme au bon vieux temps des années 50/60. Belle aventure que la mienne, bisous, Guy.

Merci à vous, Bienvenu, pour votre invitation au voyage. Ce jour là, j'ai repris le chemin des écoliers et remonté la rue de mon enfance après 41 ans de réticence à retourner sur les lieux que je savais à tout jamais anéantis. Je vous embrasse Bienvenu.

BM. : Josette, merci infiniment d’avoir répondu à mes questions avec autant de vérité et de générosité.

Le café où Josette Farigoul et Bienvenu Merino se sont rencontrés en avril 2008

Josette Farigoul : A cette première question je répondrais que je n’ai absolument pas retrouvé ma petite enfance lors de la redécouverte de cette rue du Pressoir. Pour moi, tout de suite j'ai eu le sentiment d’une rue inconnue, mais qui portait toujours le même nom. Je ne peux pas dire que parler de cette rue, où je suis née, me soit vraiment difficile et encore moins depuis cette vision. En fait, je crois que la rue du Pressoir, berceau de ma petite enfance, est définitivement mémorisée dans ma tête. Le passé devient plus vivant, les images plus précises et plus particulièrement le 23/25. Les personnages s’animent, l’entrée de l’immeuble revit avec ses va-et-vient. Dans la cour, les enfants cavalent dans tous les sens en riant. Je revois les escaliers des deux immeubles avec ses joies et ses peines, les paliers et leurs locataires. Tout devient plus net et les flashs éblouissants.

Josette Farigoul : A cette première question je répondrais que je n’ai absolument pas retrouvé ma petite enfance lors de la redécouverte de cette rue du Pressoir. Pour moi, tout de suite j'ai eu le sentiment d’une rue inconnue, mais qui portait toujours le même nom. Je ne peux pas dire que parler de cette rue, où je suis née, me soit vraiment difficile et encore moins depuis cette vision. En fait, je crois que la rue du Pressoir, berceau de ma petite enfance, est définitivement mémorisée dans ma tête. Le passé devient plus vivant, les images plus précises et plus particulièrement le 23/25. Les personnages s’animent, l’entrée de l’immeuble revit avec ses va-et-vient. Dans la cour, les enfants cavalent dans tous les sens en riant. Je revois les escaliers des deux immeubles avec ses joies et ses peines, les paliers et leurs locataires. Tout devient plus net et les flashs éblouissants.

J.F. : Mon cher Bienvenu, pour répondre à votre question: ça va très bien! Et effectivement, je fais la grimace et pour cause. Je ne me rappelle absolument pas des Bains-Douches du 12. Si ma mémoire est bonne, nous allions sur le boulevard de Belleville, juste après la rue des Couronnes, en direction de la rue de Belleville. A cet endroit se trouvaient des douches, probablement moins coûteuses. A vrai dire je ne sais pas trop. Il me semble bien aussi que nous avions droit à une douche par semaine à l'école. Je suis obligé de sourire à cette évocation, je vais vous dire sincèrement que la douche n'était pas, à cette époque, pour nous, enfants, notre préoccupation première, du moins jusqu'à l'adolescence. Voilà la vérité rien que la vérité!

J.F. : Mon cher Bienvenu, pour répondre à votre question: ça va très bien! Et effectivement, je fais la grimace et pour cause. Je ne me rappelle absolument pas des Bains-Douches du 12. Si ma mémoire est bonne, nous allions sur le boulevard de Belleville, juste après la rue des Couronnes, en direction de la rue de Belleville. A cet endroit se trouvaient des douches, probablement moins coûteuses. A vrai dire je ne sais pas trop. Il me semble bien aussi que nous avions droit à une douche par semaine à l'école. Je suis obligé de sourire à cette évocation, je vais vous dire sincèrement que la douche n'était pas, à cette époque, pour nous, enfants, notre préoccupation première, du moins jusqu'à l'adolescence. Voilà la vérité rien que la vérité!

rue, petit à petit se transformerait en un tas de gravats. Cette même année, des constructions sortaient de terre et certains immeubles étaient déjà prêts à l'habitation. On ne se préoccupait pas vraiment de ces nouvelles constructions, nous restions de notre côté. Les premières constructions, si je me rappelle bien, étaient principalement destinées aux rapatriés d'Algérie, mais certainement pas pour nous, les 'pestiférés'. Interdiction de rentrer dans ces immeubles. Avec ma copine Liliane nous arrivions à pénétrer dans certains, rien que pour y emprunter les ascenseurs. Je me souviens d'un brin de révolte, de ma part, envers les premiers occupants ne comprenant pas très bien ce qu'étaient ces gens qui se ramenaient en territoire conquis. Notre numéro 23/25 a assisté aux transformations de la rue de Pressoir jusqu'en 1968 ou 1969, puis s'est écroulé comme un château de cartes emmenant avec lui tous nos souvenirs d'enfance et d"adolescence. Dorénavant notre seul repère la courbe restée intacte, bien maigre consolation.

rue, petit à petit se transformerait en un tas de gravats. Cette même année, des constructions sortaient de terre et certains immeubles étaient déjà prêts à l'habitation. On ne se préoccupait pas vraiment de ces nouvelles constructions, nous restions de notre côté. Les premières constructions, si je me rappelle bien, étaient principalement destinées aux rapatriés d'Algérie, mais certainement pas pour nous, les 'pestiférés'. Interdiction de rentrer dans ces immeubles. Avec ma copine Liliane nous arrivions à pénétrer dans certains, rien que pour y emprunter les ascenseurs. Je me souviens d'un brin de révolte, de ma part, envers les premiers occupants ne comprenant pas très bien ce qu'étaient ces gens qui se ramenaient en territoire conquis. Notre numéro 23/25 a assisté aux transformations de la rue de Pressoir jusqu'en 1968 ou 1969, puis s'est écroulé comme un château de cartes emmenant avec lui tous nos souvenirs d'enfance et d"adolescence. Dorénavant notre seul repère la courbe restée intacte, bien maigre consolation.