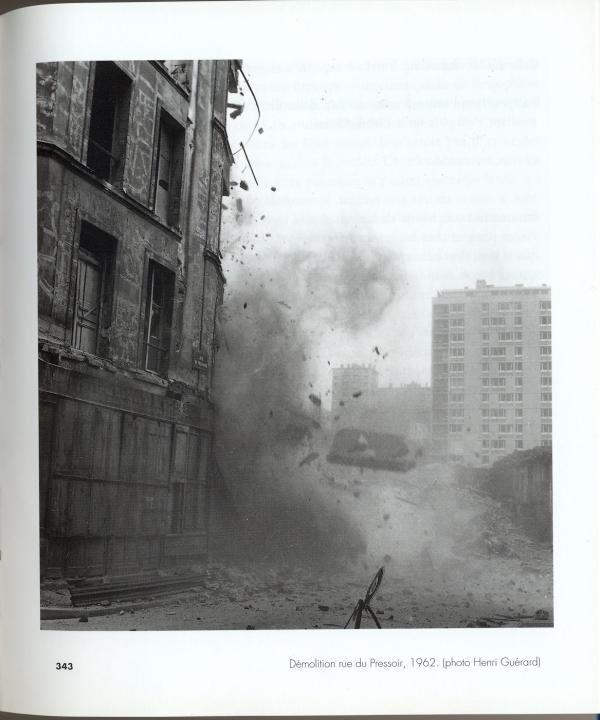

Vous habitiez rue des Maronites, un point de vue idéal sur la rue du Pressoir qui comptait de nombreux commerçants. Avez-vous le souvenir de l’épicerie de Madame Gilles ?

Lucile : Je n’ai pas fréquenté « l’épicerie de Madame Gilles ». Je la situe très bien, puisqu’elle figure sur votre plan, juste en face de l’impasse, là où la rue du Pressoir amorce l’angle droit qui va la mener vers la rue des Couronnes. Je l’ai même reconnue sur l’une de vos photos, prise à partir du haut de la rue du Pressoir.

C’était bien trop loin de mon poste d’observation, et ma grand-mère n’aurait jamais eu l’idée de monter si haut pour y faire ses courses, alors qu’elle disposait du Primistère et de la boîte à oublis que constituait le magasin de Monsieur Terrot où l’on trouvait de tout !

(Une parenthèse, mais qui pour moi a de l’importance : M. et Mme Terrot s’honoreront de n’avoir jamais fait de marché noir durant la guerre.)

Dans vos billets, vous évoquez de nombreuses enseignes situées rue du Pressoir. En est-il une qui vous a profondément marqué ?

Lucile : Les courses, on les faisait essentiellement rue de Ménilmontant et boulevard de Belleville, les jours de marché. C’était à la fois une obligation et un plaisir.

Tous les métiers de bouche étaient réunis entre la place Ménilmontant et la rue Sorbier : boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, tripiers, volaillers, poissonniers, marchands de légumes crus et cuits (mais oui !), épiciers, et même à plusieurs exemplaires. Ce qui offrait un choix considérable. Sans oublier les marchandes de quatre saisons qui occupaient le côté droit en partant du boulevard de Ménilmontant. Je dis bien les « marchandes » de quatre saisons, car ces emplois étaient réservés, et la majorité des voitures étaient tenues par des veuves de guerre (celle de 14) qui avaient obtenu la plaque. Cela gênait peut-être un peu les chauffeurs du 96, mais quelle vie et quel charme elles donnaient au quartier ! Je me souviens, entre autres, dans le bas de la rue, de « la grande Marcelle », jolie femme de belle allure, dont l’étal de fruits et légumes était toujours élégant et les produits de premier choix. Elle avait vite fait de plier un journal pour envelopper votre salade, réservant les sacs de papier aux fruits plus fragiles.

On y trouvait aussi tous les autres types de commerce : un grainetier, au coin de la rue Delaitre, un marchand de chaussures, au coin de la rue Victor Letalle, des cafés/bureaux de tabac bien sûr, un grand bazar avant l’épicerie Loiseau-Rousseau, un chemisier et des marchands de vêtements, des marchands de journaux/papeteries, des pharmacies, la mercerie « Au myosotis », juste avant la rue des Amandiers, la grande bijouterie de « La Serpe d’Or » au coin de la même rue, l’Uniprix, des parfumeries, et j’en oublie…, enfin bref tout ce qu’il fallait pour ne pas avoir à descendre dans Paris ! Sans compter les cinémas sur lesquels j’aurais l’occasion de revenir.

J’appréciais tout particulièrement « l’Italien ». Une grande boutique, à gauche en montant, qui sentait bon jusque dans la rue, et qui vous dépaysait dès l’entrée. La présentation et les produits étaient différents, les salamis et les jambons pendaient au plafond, la mortadelle était énorme, les grands sacs de toile entr’ouverts laissaient apercevoir des farines et graines inconnues et les macarons collés sur de grandes feuilles de papier blanc découpées à la demande ne se trouvaient que chez lui. Le magasin était profond. Un peu mystérieux mais tellement délicieux pour la très petite fille que j’étais à l’aube des années 40 !

J’ai évoqué le marchand de légumes cuits. Les légumes en question, betteraves, épinards, artichauts, pommes de terre à l’huile, haricots rouges, reposaient en pyramides dans de grands saladiers blancs posés sur un comptoir de marbre. Tout cela donnait directement sur la rue, il n’y avait pas de vitrine fermée. Les pommes de terre grelots étaient vendues, soit crues grattées à la machine, soit frites et déposées bouillantes à l’aide de grandes araignées de métal dans un cornet de papier.

Je me suis éloignée de la rue du Pressoir. Tous les commerces m’étaient familiers, même si mes parents ne faisaient qu’y passer. Je les ai déjà évoqués dans un billet précédent Par contre, je ne revois pas l’établissement de Bains-Douches à l’endroit situé sur le plan. Je le croyais plus haut dans la rue. Il faut dire que maman fréquentait plus facilement celui situé boulevard de Belleville, à la hauteur du métro Couronnes, là où le boulevard forme une sorte de petite place.

Entre chez Terrot, l’épicier, et l‘impasse Célestin, on comptait un « bougnat », café/marchand de charbon auvergnat - qui vendait aussi des ligots pour allumer le feu, (petits fagots de bois taillé en bûchettes et entourés d’un fil de fer ), le comptoir Maggi, et un salon de coiffure. On m’y a fait couper les cheveux un moment. J’ai gardé le souvenir d’un praticien à la main baladeuse qui avait trouvé le moyen de conserver ma clientèle - ou plutôt celle de mon innocente mère - en me faisant un superbe cran ! Je suis moi-même surprise de constater combien ces menus détails me reviennent.

Lucile : Je connaissais le passage Deschamps pour une raison très simple. Ma grand-mère donnait son linge à laver à Madame Deschamps qui occupait un petit logement vétuste dans l’une des premières maisons à gauche. Nous allions donc porter le linge sale, avec la liste des pièces confiées, et le récupérer propre la semaine suivante après pointage de la liste et règlement de la somme due. Il y avait chez cette pauvre femme une horloge comtoise qui me faisait oublier le reste. À tort ou à raison, cet endroit me paraissait terriblement sinistre et le débouché du passage sur le boulevard de Belleville non fréquentable!