Vous êtes né en 1930, rue Ramponneau. Essayons de remonter le temps. Quels sont les souvenirs les plus anciens que vous conservez de cette rue ?

Les plus anciens ? Je cherche et curieusement je ne trouve pas. C'est pour moi tout un ensemble, la porte du 16 de la rue près de laquelle je me suis si souvent adossé attendant les copains ou regardant les passants car il se passait toujours quelque chose dans ma rue. Mais ma rue c'était aussi les soirs d'été, quand j'étais couché la fenêtre grande ouverte, les pièces n'étaient pas grandes et mon logement était sous les toits, en zinc comme tous les toits de Paris. Je m'endormais tard et tous les bruits extérieurs me parvenaient. Comme je connaissais si bien ma rue, je devinais d'où venait chaque bruit : une porte manœuvrée au loin et je me disais, tiens quelqu'un entre au 13 ou quelqu'un sort car le bruit n'était pas le même quand on entrait ou que l'on sortait ; la porte du 12 ou celle du 20 et 22, celle-ci était très lourde et avait un bruit profond, la porte du 16 s'ouvrait ? Le bruit de pas dans le couloir, le cliquetis des fers des souliers, le tintement de pièces de monnaie remuées par la main dans la poche et je savais aussitôt que c'était Kiki qui rentrait. Lui seul faisait sonner sa ferraille et il en avait toujours pas mal dans ses poches. J'en profitais souvent. Quand, adossé à la porte du 16, Kiki passait et s'arrêtait pour me dire: Salut Robert, alors t'es pas au cinoche ? Non monsieur Kiki. C'est la dèche alors ? Plutôt, oui. Alors il glissait sa main dans sa fouille et en sortait une poignée de pièces. Tiens, qu'il me disait, va t'payer une toile. Merci, monsieur Kiki, merci. Il s'éloignait dans le couloir et j'entendais les fers résonner encore quelques instants.

La nuit, il y avait les siffleurs, souvent de très bons. Cela ne se pratique presque plus de nos jours ou ils ne valent pas ceux de mon temps. Parfois, l'un deux arrivait du bas de la rue et je le suivais à l'oreille jusqu'en haut à la rue de Tourtille.

Toujours en été, mais le matin de bonne heure, aux environ de sept heures, j'entendais quelques notes sifflées par un gars dans la cour, sans réponse, l'arrivant lançait alors : Marcel, c'est l'heure ! Une tête passait par une fenêtre et le gars Marcel répondait : J'arrive toute suite.

Il était habituel autrefois que les copains de travail viennent se chercher chez eux pour ne pas faire le chemin seul et puis pour parler, tout simplement. Moi aussi mes copains ont bien essayé de venir me chercher pour partir au boulot, mais ils ont vite abandonné, j'étais vraiment trop en retard !

La nuit dernière, je me suis réveillé, mon réveil indiquait 2 h 45 et une pensée trottait dans ma tête. Je l'avais mon souvenir le plus ancien, et il n'était pas loin. J'aurais pu d'ailleurs en parler bien avant. Mon souvenir le plus ancien, c'est une porte qui ouvre sur un mur blanc juste à côté, à droite du cinéma Cocorico, une petite porte qui donne accès au dispensaire appelé La goutte de lait. C'est dans cet établissement que bon nombre de petits bellevillois ont reçu les premiers soins destinés aux nouveaux-nés. Je suis sûr que nous sommes nombreux à nous en souvenir car c'est là que bien souvent on nous réparait quand l'enfant que nous étions se blessait ou souffrait de quelques maux. Avec ma maman, nous entrions toujours par la rue Desnoyer, juste avant les portes de secours des Folies Belleville. Une grille fermait l'entrée. Il y avait un petit appentis sous lequel se serraient quelques voitures d'enfant, le tout terriblement poussiéreux. Rien que de franchir l'entrée me mettait dans un état de peur insurmontable. La grande salle que je trouvais immense et ses bancs nombreux placés les uns devant les autres et dans le fond, une sorte de scène sans décors, abandonnée. Les murs très hauts qui montent, montent uniformément blancs, sont tristes à pleurer, et je retiens déjà mes larmes car j'ai toujours peur ! Maman produit des documents. Je suis inscrit, nous nous asseyons sur un de ces bancs et attendons. Je la revois cette porte, petite et antipathique, je sais que c'est par elle que tout à l'heure une infirmière tout de blanc vêtue, portant sur la tête une sorte de linge blanc avec une petite croix rouge arrivera et braillera mon nom. La panique s'emparera alors de moi et blotti contre ma mère je la suivrai, pitoyable.

Clément Lépidis, dans ses chroniques bellevilloises, décrit un quartier voué à la chaussure et il évoque parmi ceux qu'il appelle "les colonels de la bottine" les noms de Gravanis, Milonas, Katarklakis, Tokatlérian ... Arméniens ayant survécu aux massacres de 1915, Juifs ashkhénazes chassés par les pogromes de Pologne et de Russie, Grecs fuyant la Turquie composent alors l'essentiel de la population du quartier. Vous-mêmes êtes d'origine arménienne. Comment vivent ensemble les habitants de notre vingtième arrondissement ?

Mon père était Arménien, ma mère Française, mais notre "maison" était, du fait de l'entourage de la famille, grands-parents, frères et sœurs vivant dans le même immeuble ou le même quartier, "française".

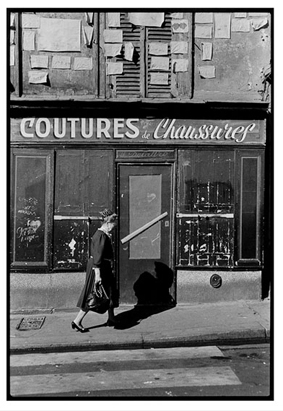

Bien sûr, la chaussure a tenu une place importante dans les métiers pratiqués par les immigrés à Belleville et particulièrement par des Arméniens, mais il y en eut bien d'autres : tailleur, lapidaire, épicier, restaurateur, artiste peintre, musicien... Chaque nationalité avait sa spécialité. Les Arméniens : chaussure, tricot, lapidaire, épicier, restaurant, tailleur. Les Juifs : tailleur, confection et vente, horloger, restaurant, boucher. Les Italiens: la construction, le ciment et le plâtre, épicier. Les Arabes : ventes de primeurs, surtout à la sauvette, restaurant.

Belleville a accueilli depuis très longtemps les immigrés de toutes origines. En plus de ceux que vous avez mentionnés, il faut citer aussi les Italiens, les Espagnols, des Manouches qui furent nombreux à s'installer dans ce quartier. Dans l'ensemble tout se passait de manière acceptable, chacun vivant sa religion, ses coutumes, sa manière de se nourrir. Exemple, il y avait des épiciers ou bouchers italiens, espagnols, arméniens, cacher et hallal. Mais suivant la conjoncture, les étrangers étaient plus ou moins acceptés, surtout quand le chômage s'installait. Les immigrés même naturalisés étaient accusés de prendre le travail des français. On reprochait aux Juifs de s'entraider, on regrettait surtout de ne pas être capable de pratiquer cette même aptitude et la rivalité s'installait car rapidement leur situation financière s'améliorait. Il n'y a rien de changé de nos jours. L'Arménien je crois, s'est généralement bien intégré en France. Il n'est pas d'un naturel violent ou agressif, il est discret et hospitalier, mais je m'arrête ici, on pourrait m'accuser de chauvinisme.

L'arrivée massive à la fin 1956 de français et autres fuyant l'Afrique du nord suite aux déclarations d'indépendance entraîna un bouleversement radical de la société bellevilloise. Tout alla très vite et le quartier fut submergé par ces nouveaux arrivants. Les anciens habitants partaient vers les banlieues et laissaient la place libre. Belleville, celui d'avant, se mourait et ne s'en remettrait jamais. Belleville de la Courtille, du sieur Ramponeau cabaretier, des guinguettes mais aussi Belleville de la Commune de 1871, de la Libération en 1944 et des ouvriers de 1936 qui luttaient pour leur pain et leur dignité.

A présent je suis incapable de dire de quoi se composent les habitants de ce quartier. Les derniers arrivants, d'après ce que j'ai pu constater sont asiatiques. Irrémédiablement je crois, leur présence s'étendra à tout le périmètre et émergera alors un 14° arrondissement bis.

Quels métiers exerçaient vos parents ?

Ma mère était sans profession. Elle a élevé quatre enfants et a été de ce fait amplement occupée. Mon père avait appris notre langue qu'il maîtrisait assez bien. Cela lui permit de l'enseigner à ses compagnons d'immigration lors de leur arrivée en France. Arrivé à Paris, il pratiqua divers métiers : traducteur, lapidaire, canevas de tricot, épicier, et pour finir rédacteur dans un journal de langue arménienne. Trouver un emploi en France n'était pas toujours facile. Il fallait obtenir pour les apatrides un droit de séjour et de travail. Pas toujours aisé à obtenir.

Les appartements étaient exigus et la vie quotidienne se déroulait en partie dans les cafés. Vous souvenez-vous de ces cafés du dimanche, des habitudes que l'on y avait ?

Les appartements étaient cela est vrai exigus. Dans notre immeuble, il n'y avait que des logements de deux ou trois pièces maximum. Pour ce qui nous concernait, la fonction de ma grand-mère et de ma mère ensuite, nous facilitait l'occupation de plusieurs logements, ce qui me permit à treize ans, au départ de mes sœurs, de me retrouver le seul occupant d'un deux pièces. Pas de vrais problèmes de ce côté.

L'Arménien est quand même un oriental et aime à se retrouver au café, c'est son agora. Il y retrouve ses coreligionnaires et peut parler sa langue maternelle. Le dimanche, vers midi, ma mère m'envoyait chercher mon père à La Chope qui se tenait à l'angle du boulevard de Belleville et de la rue Pali-Kao. C'est dans cette brasserie que se réunissaient en grande partie les Arméniens du quartier. Papa me disait : Va, commande-toi une grenadine, je viens de suite. Le temps passait : Papa il faut venir, maman va crier. Oui, oui je viens. Enfin la partie de jacquet, de dominos ou de belote terminée, il consentait à me suivre et nous rentrions à la maison. Ma mère le sermonnait mais cela ne durait pas longtemps car mon père avant de rentrer passait acheter un ou deux kilos de raisins, de pêches ou que sais-je encore au vendeur de quatre saisons à la sauvette du coin de la rue.

Quelles étaient les distractions d'un enfant de dix ans, rue Ramponneau ?

Dans cette rue (et celles de tout le quartier), j'ai pratiqué tous les jeux de l'époque : la marelle, la corde à sauter, saute-mouton, le foot avec un ballon ou même une boîte à conserve, les osselets (qui venaient directement de la boucherie) à "dos-creu-i-s" difficile ! Le traîneau que je construisais avec une planche. Un jour, j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser la planche à laver de ma mère pour mon œuvre. Il m'en a cuit et le chat à neuf queues a laissé quelques marques sur mes cuisses. A l'époque, les jeunes garçons ne portaient que des pantalons courts et on ne se posait pas la question : Faut-il oui ou non interdire la fessée? Quelques morceaux de bois et des roulements à billes que j'allais récupérer au garage du coin. Ah ! Ça en faisait du bruit quand nous dévalions, parfois à trois ou quatre, la rue en partant de la rue de Tourtille jusqu'au boulevard. Il y avait peu d'automobile dans les rues. La rue était à nous !

Le cinéma, je l'ai déjà évoqué, il m'est arrivé d'y aller à une certaine époque plusieurs fois par semaine. Un détail, la veille au soir du jour de ma naissance, ma maman et mon papa avaient assisté à une séance de cinéma du quartier (je n'ai jamais su lequel) où était projeté Le collier de la Reine de Gaston Ravel et Tony Lekain, film de 1929. Ma mère a ressenti les premières douleurs lors de cette séance, m'a-t-elle confié un jour. Pas étonnant alors que j'aime le cinéma. Mais j'aimais aussi le music-hall et le théâtre. A ce dernier j'allais pourtant seul, mes copains ne devaient peut-être pas aimer. J'ai assisté à des opérettes ou des marivaudages et aussi à l'opéra comique Le Pays du Sourire de Franz Lehar. Je me relis et je m'aperçois un peu tard que j'ai dépassé mes dix ans. Excusez-moi, tant pis, mais je ne gomme rien de ce que j'ai écrit, je suis lancé !

Vous avez commencé de travailler à l'âge de 14 ans. Quels furent vos premiers métiers et vous emmenaient-ils loin de Belleville ?

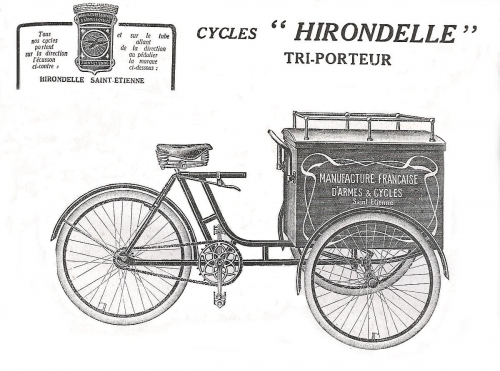

Même un peu avant car afin d'être embauché j'avais modifié de quelques mois ma date de naissance. Mais c'est très loin tout ça et j'avoue que cela se chevauche un peu dans ma mémoire. Je me souviens très bien des différents métiers que j'ai pratiqués, où, dans quel établissement à la rigueur, mais pas dans l'ordre chronologique et il faut préciser qu'en ce temps, trouver du travail était relativement facile, mais mal payé. J'ai été coursier, maroquinier, plombier-zingueur, terrassier-poseur de rails (je vous en parlerai à une autre occasion, c'était Trappes, j'ai failli y laisser mes 14 ans ! ). Coursier à Paris vous apprend à bien connaître la capitale. Je l'ai parcouru de long en large, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à pied, en métro, à vélo, en triporteur (Bloto Frères, rue Charlot à Paris) avec son imposant grelot. Difficile à conduire, l'engin se mettait facilement en équerre. Ou encore avec un plateau à ridelles et les chevaux à conduire. Les chevaux demandent de l'entretien, des soins. Je ne vous expliquerai pas le travail du palefrenier qui est riche d'apprentissage, mais le ripeur devait la journée terminée dételer les bêtes, les conduire à l'écurie et les installer dans leurs boxes respectifs en évitant de placer trop près deux chevaux qui se querellent. Un détail, les chevaux de trait son harnachés de collier, de sangles et divers équipements très souvent parés de grelots qui doivent êtres nettoyés et passés à la poudre à faire briller ( le Miror). Ils doivent reluire et sonner gaîment. J'ai connu des chevaux qui refusaient de partir travailler si leur collier n'étincelait pas ou si oublieux ou fainéant vous aviez oublié de cirer leurs sabots à la graisse noire.

Parlez-nous de ce bonheur : être un piéton de Paris.

Que l'on parcoure la capitale en travaillant ou en flânant,pour celui qui sait "regarder", Paris offre les mêmes choses : joyaux ou ruines, beauté ou laideur. Je me souviens, je débutais dans un emploi de coursier chez un maroquinier près des Champs–Elysées. De retour d'une livraison, un sac à main magnifique chez une Madame de V…, le patron me fit la remarque suivante : Dis tu en as mis du temps pour livrer. Je lui ai aussitôt répondu : Monsieur, ce n'est pas ma faute mais vous êtes trop bien situé, le quartier est rempli de belles choses à voir alors il m'arrive de m'arrêter et de regarder. Il a souri et il est parti sans rien ajouter.

Est-ce à la suite de la démolition, en 1960, de l'immeuble dans lequel vous êtes né que vous fûtes contraint de quitter Belleville ?

Non, du 16 où je suis né ainsi que mon fils aîné nous avons emménagé un peu plus bas au 10, un cinquième étage avec une pièce de 12 m² et un minuscule réduit faisant office de cuisine : eau, gaz, électricité, le confort. Les wc étaient sur le palier que nous partagions avec deux autres locataires. Il y avait une porte-fenêtre prolongée d'un tout petit balcon avec une vue plongeante sur la rue Ramponeau et le boulevard de Belleville, je pouvais même voir mon école.

Pour nous chauffer nous avions acheté un chauffage au gaz Butane mais qui produisait beaucoup de vapeur et donc des gouttes d'eau au plafond qu'il fallait éponger avec une serpillière au bout d'un balai, ce qui faisait éclater de rire mon fils. Une petite fille venue accroître notre famille, la surface habitable s'avérait vraiment trop réduite malgré les éléments en bois avec portes à glissières fixés sur les murs que je fabriquai moi-même.

Départ pour Rungis ou nous resterions quelques mois car le loyer était trop élevé, ensuite Bagneux et la naissance de notre dernier fils dans un neuvième étage d'où l'on voyait les avions atterrir à Orly. L'occasion se présentant et qui me rapprochait encore de mon lieu de travail, nous nous sommes installés à Issy-les-Moulineaux où je suis en train de rédiger non sans mal,mais avec plaisir, les réponses aux sujets que notre cher et grand Ami Guy Darol me propose. Et je le remercie sincèrement pour cet honneur.

Mais pour rien au monde je n'aurais pu rester dans ce Belleville qui mourait, assassiné par les politiques et les promoteurs, ce quartier que j'avais vu vivre, respirer et procurer de la vraie vie à ses habitants, malgré les taudis qui y existaient mais pour lesquels il eut fallut apporter un peu d'argent pour rénover, adapter, et améliorer le confort.

Saviez-vous que Jo Privat, le créateur du Balajo, demeurait près de chez vous, rue des Panoyaux ? Croisait-on, dans votre jeunesse, les célébrités du quartier ?

Accordéon, qui se resserre et se détend comme les cœurs. Qui chantait cette chanson ? Albert Préjean, peut-être.

Non, je n'en savais rien, je l'ai découvert bien plus tard à l'occasion d'une lecture. Je me suis contenté de danser sous le charme de son piano à bretelles dans son palais de la rue de Lappe. Il savait insinuer juste ce qu'il fallait de jazz dans son musette, un peu comme Claude Nougaro avec Le jazz et la java.

J'aimais sa frimousse de titi parisien avec sa gâpette fièrement installée sur le crane comme il le fallait à cette époque et dans le quartier, la gâpette où l'on fixait la visière avec des épingles à tête pour ne pas ressembler à un livreur de journaux.

A part Maurice Chevalier, aux Folies Belleville, je ne me rappelle pas d'autres célébrités. Les vraies, les authentiques célébrités étaient tous les Titis qui couraient la gueuse à l'occasion, ceux qui se bagarraient pour elles. Je me souviens de tous ces gars qui, le beau temps venu, descendaient fièrement la rue le dimanche matin en maillot de corps immaculés et moulants, ils étaient beaux, de vrais aminches. L'un d'eux, pas mal baraqué, on le surnommait Robert la grande gueule. Pour l'avoir grande, il l'avait, mais pas grand risque car c'était de la frime. Bon le voilà habillé pour l'hiver le pauvre, mais il était quand même sympa.

Quel souvenir vous reste-t-il de la rue du Pressoir ? Car vous avez certainement arpenté ses trottoirs.

Je sais que je vais vous décevoir et j'en suis sincèrement désolé, j'aimerais pouvoir vous parler de la rue du Pressoir, vous dire que j'en ai des souvenirs mais malheureusement je n'en ai aucun. Et à présent, je me trouve un peu idiot à rester devant ma feuille blanche sans pouvoir vous en dire le plus petit mot. Cette rue ne m'est pas inconnue, je la connais de nom au même titre que la rue des Maronites, d'Eupatoria, et bien d'autres du quartier, je suis persuadé y avoir traîné mes bottes comme on dit, mais je n'ai aucun souvenir à lui attribuer.

Toute proche, la rue Etienne Dolet, je me souviens de l'école, non pas pour l'avoir fréquenté afin de m'y instruire mais plus prosaïquement parce que je venais y faire la queue en me relayant avec mes sœurs et ma mère pour y retirer les tickets d'alimentations avant le début du mois, pendant la guerre. J'ai cité plus haut les rues des Maronites et d'Eupatoria mais pour ces deux rues non plus je ne peux faire jaillir le souvenir, contrairement à toutes celles du quartier pour lesquelles je pourrais écrire pendant des heures. Je n'ai fait qu'y passer voilà tout. Mon cher Guy, à toutes et à tous, à ceux qui ont fréquenté cette rue et à cet espace sur la rue du Pressoir qui m'accueille si fraternellement, je vous renouvelle mes regrets mais je vous dois la vérité.

Pour conclure cette interview si vous me le permettez, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai eu à y répondre. Confier à mon papier tous ces souvenirs, qui arrivent comme des larmes que l'on ne peut retenir, et en prime savoir ou espérer qu'ils seront lus et partagés, me donne la sensation du passage de flambeau.

Nous avons chacun notre BELLEVILLE et MENILMONTANT,nous les portons en nous comme un reliquaire du souvenir, nous les connaissons différemment mais nos souvenirs par nous réunis composent de bien jolies chansons comme Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu et Ménilmontant mais oui Madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur... Merci monsieur Trenet, merci mon ami Guy Darol. Robert