Passage des Mûriers ⚆ Crédit photographique ☞ Henri Guérard

L’exil est un concept-carrefour, se situant à l’intersection d’un (non) vouloir individuel, d’une nécessité souvent impersonnelle ou supra-individuelle, et d’un espace conçu en termes de désirabilité/accessibilité. Il convient de prendre comme point de départ la définition du Grand Larousse encyclopédique qui assigne à la notion ses significations le plus fréquemment rencontrées : « expulsions hors de sa patrie » ; « séjours pénibles, loin d’un lieu ou de personnes regrettées ».

Ces jours-ci, traversant le Père-Lachaise, j’ai pensé à TRISTAN, (Tristan de Iseult) qui remplit sans doute ces conditions. Il sera effectivement contraint à quitter sa patrie, ou, du moins, l’être qui objective son sentiment d’appartenance symbolique, son sens de la communion ; en plus, son séjour sera effectivement pénible, même feint, car il équivaut à une marginalisation sinon à une exclusion totale de la société. Il est vrai, d’autre part, que la valeur purement géographique de l’exil n’est guère mise en lumière ; TRISTAN n’a pas le mal du pays, il a plutôt le mal d’amour, si on peut dire, pour se confronter à une réalité que l’ont perçoit aliénante.

Exil veut dire, contrainte de quitter son « chez soi » (qu’il s’agisse d’un lieu ou d’un être) pour se confronter à une réalité que l’ont perçoit aliénante.

Habiter un quartier. Par exemple, Ménilmontant ou Belleville, que beaucoup d’entre nous connaissent. Le quartier occupe, sans doute, dans la vie urbaine des citadins, une belle place, en tous cas le citadin doit y trouver sa place et nous devons faire le nécessaire pour qu’il la trouve. Ni entité délaissée ni univers social privilégié. Le quartier doit apparaître comme un lieu de vie relativement important, diversement investi par les habitants en fonction de leurs situations sociales et résidentielles et selon les caractéristiques morphologiques et sociales du lieu, je dis bien du lieu, dans lequel ils résident. En même temps, dans cette courte analyse je voudrais montrer que cette diversité ne se résume pas à l’opposition entre habitants de quartier à la mobilité réduite et citadins nomades dépourvus de toute attache avec un lieu de résidence. Au contraire, dans certains lieux, comme dans d’autres contextes urbains, les individus qui se caractérisent par un fort ancrage dans le quartier sont plus fréquemment des citadins mobiles que des citadins sédentaires.

Citadin, j’ai été maintes fois exilé. Né dans une maison au bord d’un ruisseau dans le sud de la France, sous la ligne médiane de Bordeaux et la frontière franco-italienne.

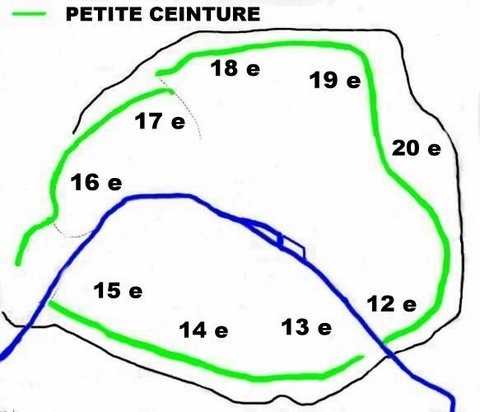

Venu , à Paris, après maints aboutissements, nulle part ou un peu partout, par des chemins de traverses. Je suis arrivé dans le 20e arrondissement de la Capitale pour un temps court qui dura l’épopée d’un vaste amour. Je devins résident d’un des plus populaires arrondissements de Paris en venant vivre passage des Mûriers. Un passage qui montait et que les enfants aimaient descendre à chariot à quatre roues avec une adresse fulgurante, comme eux seulement savent le faire. Rien que ces deux noms de rues me rappellent encore ma région natale aux confins du Lot et de la Dordogne où sont si nombreuses les haies avec ses mûres et les arbres fruitiers.

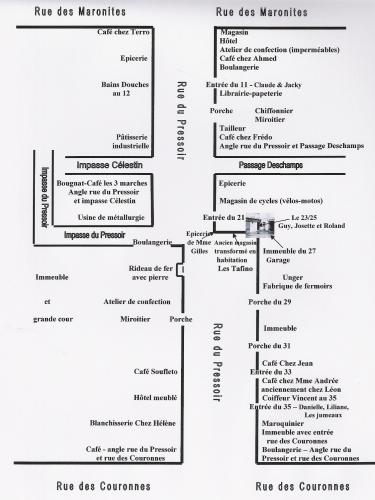

Ménilmontant, je le connais un peu. Je l’ai sillonné dans tous les sens, à pied et en voiture, de nuit comme de jour. Moi, natif d’ailleurs, j’ai découvert la rue du Pressoir encore intacte pour la première fois en 1960. C'est-à-dire avant que les troubleurs de vie par les destructeurs de l’Etat viennent perturber les habitants du quartier, où existait alors, calme, travail et espoir.

J’y revenais de temps à autres, rue du Pressoir, combattre les voleurs de rêves, opposer résistance à ceux dont les déchaînements étaient néfastes à l’équilibre du quartier, constatant bien plus tard, les dégâts lamentables de rues éventrées, crevées. Plus rien n’était pareil à la vie paisible et quelque peu campagnarde qu’il y avait autrefois, même si tous savaient que l’habitat avait grand besoin d’être restructuré et rénové. C’est cela que nombre d’entre eux attendirent longtemps, très longtemps. Leurs souhaits ne furent que très peu exaucés. La blessure fut longue pour qui attendait avec espoir qu’arrive le droit au logement, l’attente d’être relogé, le droit à la paix. Bien évidemment ont leur proposa, très loin du lieu où ils habitaient, de nouveaux logements avec plus de confort certes mais il n’y eut pas beaucoup de justice ! Lorsque, juste après le chaos, je suis revenu rue du Pressoir, j’avais personnellement le sentiment terrible que des hélicoptères bombardiers avaient survolé les pâtés de maisons, pour tout casser et tout anéantir.

Puis longtemps, durant des années et des années, la laideur de la rue nouvelle me fit reculer à l’idée de faire le pas du retour, celle de revenir dans ce qui avait été un joyau du 20e arrondissement, l’une des parties de ce village du beau Paris. Je n’acceptais plus « d’être du quartier ».

Car la rue du Pressoir fut pour moi, en exagérant un peu, mes Champs-Elysées lorsque, jeune, je la découvris pour la première fois avec ses hôtels, boutiques, commerçants, garages, épiceries, costumiers et tailleurs, miroitiers, coiffeurs, boulangerie-pâtisserie, maroquiniers, librairie, joailliers, ses nombreux cafés, ses corporations de métiers, ses artistes accordéonistes, bals, saltimbanques, tireuses de cartes, sa jeunesse, ses belles filles et ses musiciens. Que de changements, pour moi, ayant passé mon enfance, dès le lever du jour avec le chant du coucou et sous le regard des oiseaux, au milieu des escargots, des fouines, des écureuils, des lapins, des poules, des oies et canards. Lorsque je revenais rue du Pressoir, c’était un vrai enchantement.

Je connais hélas la destruction en sa totalité d’un lieu, celui où j’habitais, le Passage des Mûriers.

Du passage reste seulement le plan avec son nom minuscule imprimés dans ma vieille Editions L’indispensable et le souvenir de sa pente et de ses pavés à jamais gravés dans ma mémoire. J’habitais là avec ma fiancée. Je dirais mieux, c’est là que m’accompagna ma fée, Ludmilla, dans une belle portion de vie. Ce peu de temps qui me semblaient des années de connivences, de tendresse, de passion et de rêve. Notre tout petit logement était situé tout en haut d’un immeuble étroit, rocambolesque, beau et ancien, d’une architecture séduisante du début du 19e qui tenait d’un vieux décor de théâtre. Notre lit fabriqué de mes mains où reposait notre matelas de laine, cousu à la main rue Orfila, si j’ai bonne mémoire, était installé dans la petite alcôve qui jointoyait notre chambre que j’avais tapissée avec mon amoureuse Ludmilla qui en grec signifie arc-en-ciel, Ludmilla ma bellevilloise native de Diafani, île de Karpatos. L’alcôve n’était pas grande, cependant elle suffisait pour tout notre amour. Au petit matin, le jour blafard entrecroisait les premiers rayons du jour qui apparaissait par la lucarne de la cuisine et de la petite fenêtre du salon aux rideaux blancs brodés à l’image du Parthénon et signés à chaque extrémité d’un bleu de mer. Cette frange de lumière nous faisait ouvrir les yeux et admirer le peu de ciel visible, encore étoilé d’été ; de l’automne plus gris, et puis de l’hiver sévère ménilmontois, avec les flocons qui voltigeaient et donnaient peu à peu, luminosité et splendeur, au quartier, en voie d’insalubrité triste, entouré de collines, le soir blanches et enneigées. Une fois la nuit passée et le café avalé, on dégringolait les vieux escaliers qui nous portaient vers le village pour aller travailler en nous faufilant parfois derrière le beau Saint-Bernard docile, trottinant devant son maître, esquivant le camionneur livrant le lait où venaient roder des chiens bâtards que Ludmilla nommait « renards » et qui aboyaientt à nos trousses. On riait en rejoignant quelque peu essoufflé la rue des Partants sur notre itinéraire. Nous n’avions peur de rien. Nous possédions l’amour. Seuls au monde, Ludmilla et moi, nous allions travailler, en nous tenant par la main avec la difficulté de nous séparer au moment de prendre, elle son vélo, et moi, le 96. Ces souvenirs sont là, vivants dans mon cœur. Le passage des Mûriers et nous deux, fous du bonheur de vivre. Du haut de Ménilmontant la vue était superbe, toute la capitale était à mes yeux ! La montagne de Paris intra-muros était unique. Et le soir, revenant à pied de mon travail, du haut de la rue Piat, la vue sur la ville était encore à moi. Tout cela est dans ma mémoire, comme un diamant dans mon catalogue du cœur, un trésor dans mon œuvre de vie.

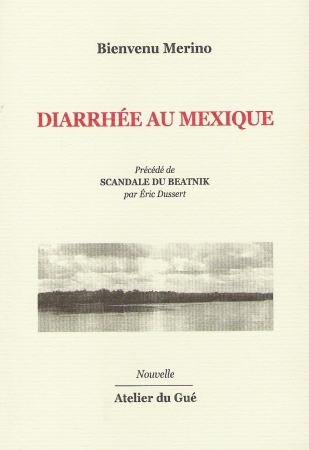

Hélas aujourd’hui, le Passage des Mûriers n’est plus. Ce passage défunt aux consonances si méditerranéennes qui me conduisait chaque matin vers les cimes de la ville, et dont Monsieur Henri Guérard nous a laissé des traces brillantes dans son livre de photographies, a vécu.

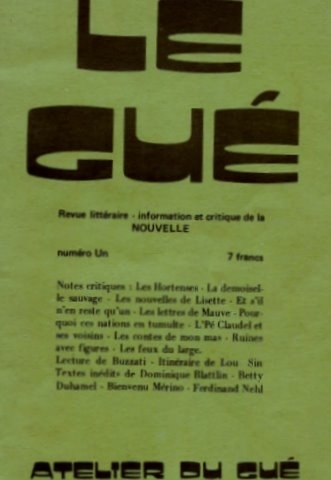

Je suis un réfugié de nulle part ainsi que le dit de lui-même Frédérick Tristan qui n’était pas seulement le barbare dont peu à peu il souhaita nous donner l’image. Bienvenu Merino

Ménilmontant sous la neige

Crédit photographique ☞ Michel Sfez

J’ai rencontré en Alaska des marcheurs rares, des vrais, qui du voyage avait fait un métier et que je retrouvais tout au long des saisons, dans des pays très éloignés les uns des autres. Certains de ces voyageurs rencontrés en Alaska, je les revoyais quelques mois après à Irazú, volcan du Costa Rica, à plus de 3432 mètres d’altitude, puis plus tard au sommet de deux autres volcans, au Nicaragua, le Momotombo et le Momotombito , et bien plus tard, en Terre de Feu, là- bas où fini le sable, au large de Puntas Arénas, Chili, où Augusto Pinochet isola au milieu des glaces, hommes et femmes, afin qu’ils comprennent que la liberté n’était pas leur DROIT, jugeant en son âme et conscience qu’ils méritaient d'être considérés comme des chiens.

J’ai rencontré en Alaska des marcheurs rares, des vrais, qui du voyage avait fait un métier et que je retrouvais tout au long des saisons, dans des pays très éloignés les uns des autres. Certains de ces voyageurs rencontrés en Alaska, je les revoyais quelques mois après à Irazú, volcan du Costa Rica, à plus de 3432 mètres d’altitude, puis plus tard au sommet de deux autres volcans, au Nicaragua, le Momotombo et le Momotombito , et bien plus tard, en Terre de Feu, là- bas où fini le sable, au large de Puntas Arénas, Chili, où Augusto Pinochet isola au milieu des glaces, hommes et femmes, afin qu’ils comprennent que la liberté n’était pas leur DROIT, jugeant en son âme et conscience qu’ils méritaient d'être considérés comme des chiens.

Josette Farigoul : A cette première question je répondrais que je n’ai absolument pas retrouvé ma petite enfance lors de la redécouverte de cette rue du Pressoir. Pour moi, tout de suite j'ai eu le sentiment d’une rue inconnue, mais qui portait toujours le même nom. Je ne peux pas dire que parler de cette rue, où je suis née, me soit vraiment difficile et encore moins depuis cette vision. En fait, je crois que la rue du Pressoir, berceau de ma petite enfance, est définitivement mémorisée dans ma tête. Le passé devient plus vivant, les images plus précises et plus particulièrement le 23/25. Les personnages s’animent, l’entrée de l’immeuble revit avec ses va-et-vient. Dans la cour, les enfants cavalent dans tous les sens en riant. Je revois les escaliers des deux immeubles avec ses joies et ses peines, les paliers et leurs locataires. Tout devient plus net et les flashs éblouissants.

Josette Farigoul : A cette première question je répondrais que je n’ai absolument pas retrouvé ma petite enfance lors de la redécouverte de cette rue du Pressoir. Pour moi, tout de suite j'ai eu le sentiment d’une rue inconnue, mais qui portait toujours le même nom. Je ne peux pas dire que parler de cette rue, où je suis née, me soit vraiment difficile et encore moins depuis cette vision. En fait, je crois que la rue du Pressoir, berceau de ma petite enfance, est définitivement mémorisée dans ma tête. Le passé devient plus vivant, les images plus précises et plus particulièrement le 23/25. Les personnages s’animent, l’entrée de l’immeuble revit avec ses va-et-vient. Dans la cour, les enfants cavalent dans tous les sens en riant. Je revois les escaliers des deux immeubles avec ses joies et ses peines, les paliers et leurs locataires. Tout devient plus net et les flashs éblouissants.

J.F. : Mon cher Bienvenu, pour répondre à votre question: ça va très bien! Et effectivement, je fais la grimace et pour cause. Je ne me rappelle absolument pas des Bains-Douches du 12. Si ma mémoire est bonne, nous allions sur le boulevard de Belleville, juste après la rue des Couronnes, en direction de la rue de Belleville. A cet endroit se trouvaient des douches, probablement moins coûteuses. A vrai dire je ne sais pas trop. Il me semble bien aussi que nous avions droit à une douche par semaine à l'école. Je suis obligé de sourire à cette évocation, je vais vous dire sincèrement que la douche n'était pas, à cette époque, pour nous, enfants, notre préoccupation première, du moins jusqu'à l'adolescence. Voilà la vérité rien que la vérité!

J.F. : Mon cher Bienvenu, pour répondre à votre question: ça va très bien! Et effectivement, je fais la grimace et pour cause. Je ne me rappelle absolument pas des Bains-Douches du 12. Si ma mémoire est bonne, nous allions sur le boulevard de Belleville, juste après la rue des Couronnes, en direction de la rue de Belleville. A cet endroit se trouvaient des douches, probablement moins coûteuses. A vrai dire je ne sais pas trop. Il me semble bien aussi que nous avions droit à une douche par semaine à l'école. Je suis obligé de sourire à cette évocation, je vais vous dire sincèrement que la douche n'était pas, à cette époque, pour nous, enfants, notre préoccupation première, du moins jusqu'à l'adolescence. Voilà la vérité rien que la vérité!

rue, petit à petit se transformerait en un tas de gravats. Cette même année, des constructions sortaient de terre et certains immeubles étaient déjà prêts à l'habitation. On ne se préoccupait pas vraiment de ces nouvelles constructions, nous restions de notre côté. Les premières constructions, si je me rappelle bien, étaient principalement destinées aux rapatriés d'Algérie, mais certainement pas pour nous, les 'pestiférés'. Interdiction de rentrer dans ces immeubles. Avec ma copine Liliane nous arrivions à pénétrer dans certains, rien que pour y emprunter les ascenseurs. Je me souviens d'un brin de révolte, de ma part, envers les premiers occupants ne comprenant pas très bien ce qu'étaient ces gens qui se ramenaient en territoire conquis. Notre numéro 23/25 a assisté aux transformations de la rue de Pressoir jusqu'en 1968 ou 1969, puis s'est écroulé comme un château de cartes emmenant avec lui tous nos souvenirs d'enfance et d"adolescence. Dorénavant notre seul repère la courbe restée intacte, bien maigre consolation.

rue, petit à petit se transformerait en un tas de gravats. Cette même année, des constructions sortaient de terre et certains immeubles étaient déjà prêts à l'habitation. On ne se préoccupait pas vraiment de ces nouvelles constructions, nous restions de notre côté. Les premières constructions, si je me rappelle bien, étaient principalement destinées aux rapatriés d'Algérie, mais certainement pas pour nous, les 'pestiférés'. Interdiction de rentrer dans ces immeubles. Avec ma copine Liliane nous arrivions à pénétrer dans certains, rien que pour y emprunter les ascenseurs. Je me souviens d'un brin de révolte, de ma part, envers les premiers occupants ne comprenant pas très bien ce qu'étaient ces gens qui se ramenaient en territoire conquis. Notre numéro 23/25 a assisté aux transformations de la rue de Pressoir jusqu'en 1968 ou 1969, puis s'est écroulé comme un château de cartes emmenant avec lui tous nos souvenirs d'enfance et d"adolescence. Dorénavant notre seul repère la courbe restée intacte, bien maigre consolation.