Et si c’était le mot d’ordre d’un nouvel essor des anarchistes

« LES SOUVENIRS SE CONSERVENT-ILS COMME DES PHOTOS DANS UNE BOITE ? »

Bienvenu Merino : Sophie, nous nous connaissons depuis longtemps. La mémoire est la faculté de se rappeler le passé et comporte plusieurs degrés. D’abord, la mémoire immédiate qui enregistre momentanément les informations significatives. Elle est fugitive et son contenu s’élimine rapidement s’il n’est pas travaillé par une contention renouvelée de l’esprit ou une captation inconsciente. Ensuite, la mémoire moyenne qui garde la trace de ce dont nous avons besoin d’un point de vue pratique. Enfin, la mémoire profonde qui détermine notre identité et nous construit sur un plan affectif. Nous y voilà !

Tu as habité Ménilmontant dans les années 1975-1979, si j’ai bon souvenir, rue Delaître précisément, rue située presque à la hauteur de la rue Julien-Lacroix, sur la droite en montant la rue de Ménilmontant. Dis-moi, tu peux me parler de tes années passées dans ce quartier de Ménilmuche ? Ta rue, le voisinage, les commerçants. Les raisons qui ont fait qu’un jour tu es venue habiter ce Ménilmontant si populaire et pourquoi l’as-tu quitté - sans vouloir être indiscret - soudainement après y avoir vécu quelques années ?

En ces temps là, connaissais-tu la rue du Pressoir, située à quelques centaines de mètres, où l’on pouvait se rendre par la rue Julien-Lacroix et la rue du Liban ainsi que par sa voisine, la rue des Maronites ?

Sophie Poujade : Je suis arrivée rue Delaître par hasard début 1976. Je rentrais d’un long voyage en Afghanistan et au Pakistan. Je n’avais pas de logement et c’est par un copain que j’ai trouvé un ancien atelier d’imprimerie à louer. C’était un rez-de-chaussée qui donnait sur une cour d’immeuble. C’était très précaire, les toilettes étaient dans la cour et je n’avais pas de salle de bain, juste un évier avec un robinet d’eau froide. Alors j’allais régulièrement dans un établissement de bains et douches dans le quartier, je ne me rappelle plus le nom de la rue, et je lavais mon linge dans une laverie tout prés.

Juste à côté de chez moi, il y avait un petit café fréquenté par les habitués du coin. A l’époque, tout le monde n’avait pas le téléphone, il fallait même attendre longtemps pour l’obtenir quand on en faisait la demande, c’est difficile à croire maintenant où c’est l’ère de la téléphonie quasi à outrance. Bien sûr, moi, je ne l’avais pas, je donnais mes coups de fil et on m’appelait dans ce café dont l’arrière salle donnait sur la même cour d’immeuble.

Le café était une annexe de chez moi, beaucoup de gens passaient me voir et pratiquement tous les jours on y prenait l’apéro.

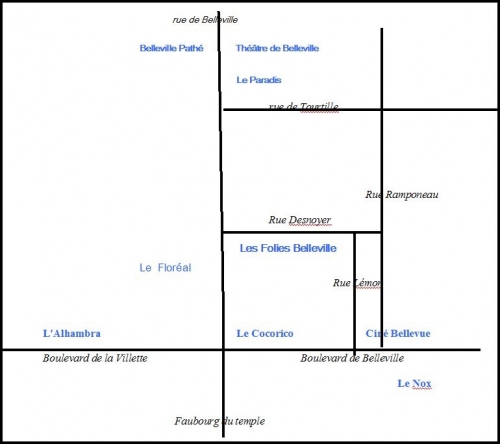

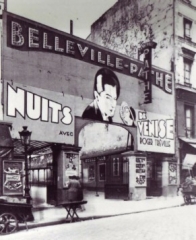

On allait parfois voir des films indiens ou égyptiens dans un cinéma boulevard de Ménilmontant, on écoutait Oum Kalsoum dans un café du boulevard sur un juke box avec un écran qui permettait de voir le chanteur, ça se faisait beaucoup à l’époque, c’était le scopitone.

Je ne situe pas la rue du Pressoir, mais je devais certainement y passer parce que je vois bien la rue Julien-Lacroix et la rue des Maronites. Quand j’habitais rue Delaître, je travaillais pour un institut de sondage et je faisais du porte à porte en quête de personnes susceptibles de répondre à des questionnaires ; ça m’a fait sillonner le quartier.

Je ne dirais pas que j’ai quitté la rue Delaître soudainement : j’y suis restée un an et demi, c’est un moment de ma vie où je bougeais beaucoup, un an et demi, c’était déjà pas mal.

Je faisais de la poterie depuis quelques temps et je suis partie travailler chez des potiers en basse Ariège et dans le Gers. J’allais vers de nouvelles aventures.

B. M. : Ta rue d’autrefois a bien changé, l’immeuble où tu habitais n’existe plus. Un bâtiment énorme et monstrueux, tout en briques rouges, avec seulement quelques petites fenêtres, situées très haut, a été construit à sa place, cela ressemble à une Centrale, quoi ... une prison ! C’est une école je crois ou un collège avec sa cour de récréation cernée de hauts murs. Connais-tu les raisons de la destruction de ton ancien immeuble et as-tu connu les bouleversements dans le quartier que le photographe Henri Guérard a immortalisé ? Tu m’as dit récemment que le bâtiment où tu avais habité était vieux, et qu’il avait grand besoin de rénovation, cependant il fut détruit. Mais ne penses-tu pas qu’il aurait pu être rénové et non détruit, afin de préserver l’âme du quartier et l’élégance de l’ensemble des immeubles qui avaient alors beaucoup de charme à l’angle de la rue des Panoyaux. Sophie, es-tu retournée rue Delaître ?

S. P : Il me semble avoir vu ce qui a remplacé l’immeuble du 6 rue Delaître, mais ça fait longtemps, j’en garde une image confuse.

Oui, avec le recul, je me rends compte que mon logement était très insalubre, c’était humide, j’avais une cour privée où il y avait des rats énormes pour lesquels j’avais une véritable répulsion, seule chose qui me dérangeait dans la précarité du lieu, je m’arrangeais bien du reste. Bien sûr, j’aurais préféré qu’on rénove cet endroit plutôt que de le détruire.

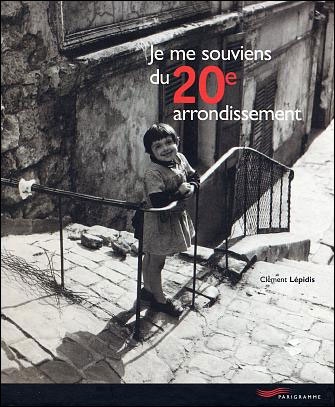

B.M : Maurice Chevalier est né rue Julien-Lacroix et Eddy Mitchell près de Belleville, d’autres personnalités telles que Clément Lépidis, Jo Privat, Marie Trintignant ont longtemps habité le quartier. Monica Bellucci et Vincent Cassel sont toujours là, sur le boulevard. Etais-tu au courant ?

S.P : Non, je ne savais pas tout cela, sauf que Maurice Chevalier était de Ménilmontant. je sais qu’Edith Piaf est née dans ce quartier, sur le trottoir devant un commissariat, dit-on.

B. M : Sophie, je t’ai souvent écoutée parler de tes voyages, entre autres en Asie et au Moyen Orient. Les souvenirs se conservent-ils comme des photos dans une boîte ?

Cependant il est assez rare que je t’entende parler de la rue Delaître où tu as, tout de même, passé de belles soirées durant ces années d’insouciance. Ces années là, furent-elles bonnes pour toi, là dans ce quartier pittoresque et captivant dans les années 1930, et où autrefois la vigne sur les coteaux était un vrai « empire» où arrivèrent des générations d’émigrés pour s’y installer et travailler.

Ce Ménilmontant te parle t-il encore, à toi, parisienne, native du 14e arrondissement ?

S. P : Tu veux dire que les photos sont des souvenirs en boîte de conserve ? C’est vrai qu’à notre époque on consomme beaucoup d’images en boites de conserves : DVD, vidéos, photos numériques qu’on ne voit même pas sur du papier …

C’est vrai que je parle plus souvent de mes voyages que des lieux où j’ai habité. Il m’arrive de penser que c’est en voyage dans une chambre d’hôtel que je me sens le plus chez moi.

<mce;"> y;">Mais il y a eu beaucoup d’endroits où j’ai habité, il faut bien se poser quelque part parfois, des endroits où j’ai passé de très bons moments, la rue Delaître en fait partie.

En y repensant, je réalise que c’était alors Janis Joplin qu’on écoutait à fond la caisse, la tombe de Jim Morrison au Père Lachaise, les films indiens au cinéma sur le boulevard, Oum Kalsoum au juke box du café du coin, on est loin de Ménilmuche.

Alors pour te répondre, Ménilmuche pour moi, c’est la chanson d’Aristide Bruant que mon père nous avait apprise et que nous chantions, tout gamins, mon frère, ma sœur et moi :

… ma sœur est avec Eloi

dont la sœur est avec moi,

comme ça sur le boulevard je la refile

à Belleville

Comme ça je gagne pas mal de braise,

mon beau frère en gagne autant,

puisqu’il refile ma sœur Thérèse

à Ménilmontant, à Ménilmontant

C’était dans les années 1950, mon oncle et ma tante habitaient justement rue de Ménilmontant, je me rappelle qu’on allait les voir. Dans mes souvenirs d’enfant, c’était une rue qui monte.

Mon oncle était le beau-frère de mon père, mais il ne s’appelait pas Eloi et mon père n’avait pas de sœur …

B. M : Lorsque tu es partie aux Indes, était-ce juste après avoir quitté ton logement de Ménilmontant ou bien était-ce après tes études confortables de médecine que tu as interrompues très vite ? Il y avait-il une raison due à la difficulté de retrouver un logement convenable ou étais-tu partie pour partir, comme l’a écrit si joliment Charles Baudelaire dans un de ses poèmes. Je sais que tu as fait une vingtaine de voyages là-bas, je ne pense pas que les raisons étaient liées aux difficultés existentielles mais plutôt par goût du voyage comme beaucoup de jeunes qui partaient pour une expérience radicalement nouvelle et qui servait de modèle à toute une génération ?

S. P : Je suis allée en Inde pour la première fois en 1984, longtemps après avoir quitté la rue Delaître.

Très jeune, j’ai eu envie de voyager. La première fois que je suis partie, j’avais 19 ans, je suis allée au Moyen Orient, juste avant de rentrer à la fac de médecine ; puis l’année d’après j’ai passé l’été en Grèce.

Comme je te le disais, quand j’ai emménagée rue Delaître, je revenais d’Afghanistan. J’ai quitté la rue Delaître pour le Sud de la France où j’avais déjà séjournée avant de partir précisément en Afghanistan : en Provence et en Lozère. Et depuis j’ai fait d’autres voyages.

En fait, j’avais toujours un projet de voyage en tête, c’était un peu ma raison de vivre.

Depuis, avec l’âge, je me suis calmée, j’attache plus d’importance à mon « intérieur », mot révélateur, mais il y a encore des voyages que j’aimerais faire.

Tu me demandes pourquoi tant de jeunes sont partis voyager à cette époque.

Il faut se rappeler d’abord que ma génération était la première depuis bien longtemps à ne pas avoir connu de guerre.

Mon grand-père à 19 ans a été mobilisé en 1918. Heureusement pour lui, l’armistice a eu lieu de suite.

Il n’était pas non plus question de partir à l’autre bout du monde pour les jeunes entre 1939 et 1945 …

D’autre part, c’était une période économiquement très faste. On trouvait facilement du boulot, c’était possible de travailler six mois, puis de partir six mois dans l’année. Surtout qu’on voyageait à très peu de frais, avec les moyens du bord.

Tu dis que ce mode de vie a servi de modèle à toute une génération. Je ne suis pas tout à fait d’accord. Je fais partie des gens du baby boom, ça veut dire que nous étions nombreux dans cette tranche d’âge (nous le sommes encore, d’où le problème des retraites). Cela a donné beaucoup de profils différents. C’est l’époque des grands de la Pop Music, et aussi des grands extrêmes politiques comme Action Directe, la bande à Baader, les Brigades Rouges…et ceux qu’on a appelés les babas. Mais quel pourcentage de cette génération représentaient-ils au juste, ces babas ? Pas énorme.

Quand je considère les gens de mon âge ou à peu prés, la grande majorité a mené une vie des plus classiques : travail, mariage, enfants. Il y a eu en effet des changements dans la société : divorces, familles recomposées, mais c’est autre chose que le mode de vie auquel tu faisais allusion.

Si le problème des retraites se pose, ce n’est pas pour « toute une génération de marginaux », mais pour ceux, les plus nombreux, qui ont mené une vie normale.

B. M : Ton travail d’enseignante et de pédagogue dans une structure spécialisée, te fait rencontrer des émigrés de diverses nationalités qui sont souvent arrivés en France dans des conditions difficiles et qui vivent dans des conditions très modestes, pour ne pas dire, précaires, que garderas-tu de ces années de travail avec ce « monde » venu d’ailleurs ? Ces émigrés sont je suppose une famille, comme ta famille, non ?

S. P : Après quelques années chez les babas, j’en ai eu marre de leur anticonformisme en fait très conformiste.

Je me rappelle d’un choc, comme une révélation soudaine que j’ai eue dans une campagne magnifique entre Pamiers et Saverdun, ça m’est venu d’un seul coup. C’était trop facile de vivre pour soi, isolée, planquée … et j’ai eu envie de m’impliquer socialement.

J’avais une opportunité d’être engagée à la formation continue de l’académie de Créteil pour des cours d’alphabétisation. J’en avais déjà fait bénévolement quand j’avais 18 ans.

Un an après cette « révélation » en plein champ, en 1979, j’étais formatrice de français auprès d’un public d’immigrés.

J’avais toujours mes sentiments de rébellion contre cette société et je considérais que c’était un travail qui me permettait de conserver les mains propres.

Je n’ai pas une vocation d’enseignante, j’ai toujours été intéressée par les différentes cultures, l’ethnologie me passionnait et pour moi ça a été la possibilité de rencontrer des personnes d’origines très différentes.

Ces personnes avec qui je travaille vivent dans des conditions très diverses, certains ont une vie difficile, très modeste, mais pas tous, c’est très varié.

Pour donner un exemple, j’ai eu comme stagiaire un monsieur Polonais à la retraite, il est arrivé jeune adulte en France, il y a été ébéniste toute sa vie et il profitait d’avoir enfin du temps libre pour apprendre à écrire correctement le français. Je l’ai gardé deux ans. C’était il y a dix ans. Maintenant encore, je reçois de lui des cartes de Pologne quand il y va en vacances et ses vœux à chaque nouvelle année, avec une orthographe et une syntaxe tout a fait correctes.

Un autre exemple. En séance d’oral, je faisais un exercice sur les couleurs : qu’est ce qu’évoque pour vous le jaune, le bleu, le vert. Quand j’ai cité le rouge, une femme de je ne sais plus quel pays d’Europe de l’Est est devenue terrorisée et s’est écriée : « je ne supporte pas le rouge, c’est le sang». J’ai pensé alors que j’étais bien heureuse car le rouge m’évoque les coquelicots alors que pour d’autres, c’est l’horreur de la guerre.

Il m’est revenu le Chant des Partisans de Joseph Kessel et Maurice Druon :

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves

Ici nous, on marche, nous on tue, nous on crève

Je cite ces exemples pour sortir du cliché du Maghrébin ou de l’Africain. Quand j’ai commencé en effet, mes stagiaires étaient presque tous Maghrébins, puis sont arrivés des Africains.

Depuis cela a beaucoup changé. Cela a suivi l’évolution des événements dans le monde : l’arrivée des boat people du Sud-Est asiatique, les réfugiés Iraniens, l’ouverture du bloc des pays de l’Est. J’ai connu aussi des Sud Américains. Il me serait plus simple de citer quels sont les pays dont je n’ai jamais rencontré de ressortissants.

Je garde de tous ces contacts des images de parcours de vies, certains tragiques, certains heureux, parfois même privilégiés.

Mais je ne dirais pas que c’est une famille. Je veux bien que nous soyons tous frères (et sœurs) dans ce monde, mais je ne peux pas me sentir de la famille du marabout Africain, de la femme voilée, du Russe qui a passé cinq ans dans la légion pour obtenir un titre de résidence à vie, du latinos fils à papa qui pleure parce qu’une réforme agraire dans son pays a donné une partie de son domaine à des paysans sans terre …. Je n’ai pas forcément de sympathie pour tout le monde, je crois que c’est normal. Mais je m’efforce de considérer tous mes stagiaires de façon égale.

J’ai des relations d’amitié, voire d’affection avec quelques uns qui passent me voir au centre, qui me téléphonent ou m’écrivent longtemps après avoir suivi mes cours. Il m’arrive aussi d’en rencontrer des années après les avoir eus comme stagiaires et c’est toujours un plaisir de se rencontrer.

B. M : Sophie, une dernière question. Tu te consacres depuis 35 ans à l’enseignement du Français, belle carrière ! Tu m’as dit récemment, qu’une fois le métier terminé, c'est-à-dire, une fois en retraite, tu voudrais travailler pour les Libertaires, quoi, pour les anars ! Cela ne m’a pas surpris de l’entendre dire, mais ce qui me surprend est de vouloir s’y consacrer à la fin de ta carrière professionnelle.

N’était-il possible de militer vraiment en parallèle tout en étant active dans l’enseignement ?

Est-ce la façon de vouloir te reposer alors que déjà tu as beaucoup donné dans ta vie. Mais je sais qu’il n’est jamais trop tard, tu en conviendras.

S. P : C’est une idée qui m’est venue comme ça récemment parce que je vois autour de moi des gens qui partent à la retraite et qui cherchent à s’occuper : certains se consacrent à leurs petits enfants, d’autres apprennent à jouer au bridge ou s’inscrivent dans des clubs de randonnée.

J’écoute depuis des années Radio Libertaire, leurs analyses me semblent souvent très censées, et ce sont les rares à parler de politique de façon jubilatoire.

Il y a 40 ans Léo Férré chantait « Marketing, salope ! ».

Chez les babas, on vivait selon les principes de Vaneigem et Guy Debord.

L’UNEF de St rasbourg et de Nantes se rangeaient du côté des situationnistes. Une petite brochure avait été éditée : « De la misère en milieu étudiant », j’étais alors très jeune et peu avertie mais quand j’ai lu ce petit ouvrage, il me semblait bien déjà avant que les gauchistes et les féministes n’avaient pas le même combat.

Le journal Hara Kiri annonçait l’an 01 d’une nouvelle ère à venir, c’étaient les premiers écolos et ils n’étaient pas pris au sérieux.

Actuellement il y a de plus en plus de démunis, les acquis sociaux régressent. Depuis plus de 10 ans, des systèmes d’échanges locaux (SEL) se mettent en place, cela améliore de façon sensible le quotidien de personnes qui vivent avec des revenus plus que modestes. Je m’y suis intéressée mais mon travail ne me laisse pas de temps pour m’y consacrer.

Des retraités se regroupent en communauté parce que leurs maigres moyens ne leur permettent pas de vivre décemment.

On nous parle d’une diminution de l’Etat, pour arriver à quoi ? à une jungle capitaliste ?

La société va peut-être vers la constitution de communautés solidaires autonomes. On s’approche des théories libertaires.

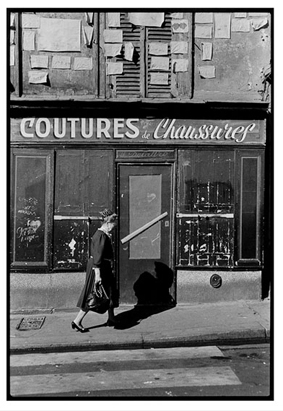

Nous étions partis de ma vie à Ménilmontant. Je n’en ai gardé qu’un souvenir matériel : une photo que j’ai prise dans ce quartier vers 1976-77.

Ca représente une expression de révolte inscrite sur une palissade au dessus d’un dépotoir. Cette photo aurait pu être prise de nos jours dans un coin sordide en banlieue.

« Devenez fou de colère ». Et si c’était le mot d’ordre d’un nouvel essor des Libertaires.

B.M : Merci Sophie d’avoir répondu à mes questions et je t’en félicite. Maintenant nous allons pouvoir aller boire un verre en l’honneur de ton anniversaire.

Entretien réalisé le 14 juin 2010 par Bienvenu Merino

-