La Rue par Balthus

Jusqu’au grand bouleversement des années 60, la rue du Pressoir prenait sa source dans la rue des Maronites, s’enrichissait au passage d’un petit affluent, le passage Deschamps, et amorçait un large méandre avant de se jeter dans la rue des Couronnes.

Si donc vous souhaitiez la remonter, il fallait emprunter la rue des Maronites.

J’ai constaté que plusieurs visiteurs du site y avaient de nombreux souvenirs et je vous propose d’y ajouter les miens.

Il est possible que mon témoignage ne suive pas fidèlement le cours des années, mais ce que je souhaite c’est raconter « ma » rue des Maronites, telle que tapie au plus profond de ma mémoire. Celle de mon enfance, de mon premier âge, juste avant que l’adolescence ne disperse ailleurs mes centres d’intérêt.

Dixit Jacques Hillairet, la rue des Maronites a un an de plus que la rue du Pressoir. Elle s’est urbanisée en 1836 sur les traces d’un sentier du XVIIIème siècle.

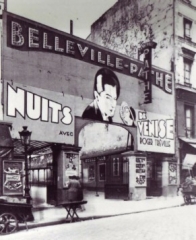

Elle démarre boulevard de Belleville, et cela commence très mal pour moi car je n’arrive pas à me souvenir du premier magasin côté pair ! Tout au moins dans les années 40. Après il y eût successivement un marchand de meubles, de voitures d’enfant… En face, une grande boulangerie animait l’angle, suivie d’un immeuble et d’une entreprise dotée de deux larges portes métalliques vert foncé. Suivait un café, avec une grande salle un peu sombre, légèrement en contrebas de la chaussée. Entre deux entrées d’immeubles, un marchand de couleurs (il me semble qu’il n’y a qu’à Paris qu’on parle de marchand de couleurs, ailleurs on dit un droguiste !).

En face il y eut un temps une pâtisserie très agréable, à côté d’un hôtel à la façade recouverte de carreaux de faïence blanc et bordeaux. Denise, la fille de la maison, allait à l’école avec moi. Des immeubles, puis la cour et les arrières de la Poste de la rue Étienne Dolet.

Je vais devoir maintenant naviguer de bâbord à tribord, sans souci de la circulation qui ne posait pas vraiment problème.

Côté impair, une toute petite boutique offrait aux amateurs l’éventail de la charcuterie auvergnate arrivée directement du pays. Mon oncle et ma tante ne manquaient pas d’y acheter des « gratons » chaque fois qu’ils nous rendaient visite. On y trouvait aussi des frites, et de la morue en beignet que l’on rapportait enveloppée dans de grands papiers blancs tout graisseux.

On ne la cuisinait pas chez soi, à cause de l’odeur.

À touche-touche, je revois comme si c’était hier la caverne d’un rose délavé où régnait une espèce de fée bienveillante. Sa porte était toujours ouverte. Quand on entrait, elle apparaissait tout étonnée du fond de je ne sais où, comme si elle venait de se réveiller. Elle arborait une chevelure foisonnante, portait des grandes lunettes, et suçotait constamment quelque chose. Elle vendait tout ce qui pouvait intéresser les enfants : des billes, des petits jouets, des perles, des pochettes-surprises… et des bonbons indéfinissables dont on avait l’impression qu’ils étaient là depuis toujours. La boutique sentait la fraise et la poussière : c’était complètement délicieux.

Un café/hôtel faisait suite, puis le Primistère, la grande épicerie, à l’angle de la rue du Pressoir. J’aimais bien aller chez « Madame Primistère », retrouver la caisse centrale, le carrelage propre comme un sou neuf et les étagères pleines de jolies boîtes de conserve. J’y allais toute seule, il n’y avait que la rue à traverser « en faisant bien attention » !

Sur le trottoir d’en face, après la Poste, le mur sans porte d’un atelier de menuiserie ouvert sur la rue Étienne Dolet portait l’inscription « Défense d’afficher, loi du 21 juillet 1881 ». Combien de fois me suis-je répétée cette phrase énigmatique en allant à l’école !

Pour rentrer à la maison, je passais devant l’épicerie des parents de ma petite amie Lisette. À la réflexion, je me demande aujourd’hui comment vivait cette famille tant il y avait peu de choses à vendre dans le magasin. L’hôtel meublé de Monsieur Castel le séparait de la boucherie du père de mon autre amie, Cécile. J’avais l’impression que Monsieur Castel passait son temps assis à son bureau, et était chargé de surveiller la rue, caché derrière un voilage.

Il faut que je m’arrête ici un moment car les souvenirs, bons et moins bons, se précipitent.

J’allais souvent chez Cécile où j’étais toujours bien accueillie. Ses parents, juifs d’origine polonaise, pressentant le pire, évacuèrent leurs trois enfants en zone libre dès qu’ils le purent. Le papa ferma bien sûr la boutique, disparut lui aussi, et la maman garda les lieux, sans sortir, tout le temps de l’occupation. Bien entendu, nul d’entre nous n’était au courant de sa présence et les faits ne nous furent rapportés qu’en 1945. La boutique fut rouverte lorsque revint notre boucher et maman lui fut toujours reconnaissante du beefsteak dont il lui fit cadeau pour régaler mon parrain à son retour de captivité.

La vie reprit son cours, et je retrouvai chez Cécile les grands plats de gâteaux que confectionnait sa maman, le parfum de la cannelle et des graines de pavot, qui me dépaysaient et me changeaient des tartes aux pommes de la maison ! (J’y pense à chaque fois que je me promène rue des Rosiers, dans le Marais).

On arrivait ainsi progressivement au cœur de la rue des Maronites : l’embouchure de la rue du Pressoir.

Arrivée là, j’ai des références ! Le 24, c’était « mon » immeuble et tout tournait autour ! Les habitants m’étaient tous connus, leurs habitudes et, pour certains, leurs appartements. J’y étais chez moi.

La bonneterie du rez-de-chaussée n’avait pas changé depuis les années 20. Je l’ai connue telle qu’elle figure sur la photo publiée sur le site. Les propriétaires avaient l’âge de ma grand-mère et la longue barbe de Monsieur Tabak était grisonnante, mais la vitrine, les casiers et le grand comptoir de bois dataient de la création du magasin. Le souci de mode n’intervenait pas sur le choix des articles présentés : on vendait du sérieux, du solide, on respectait religieusement le jour du sabbat et les traditions qui y étaient attachées. (Maman m’a souvent raconté que, Léa, l’une des fillettes de la famille qui avait son âge, mourait d’envie de manger du jambon qui lui était interdit et l’interrogeait souvent sur le goût que cela pouvait avoir !)

Une anecdote au passage : un soir des années 42 ou 43 - je ne me souviens plus exactement - alors que nous venions de nous endormir, grand branle-bas dans l’immeuble. On frappe brutalement à la porte : ma grand-mère va ouvrir, c’était la police qui, sans ménagement, pénètre dans le logement, me fait lever également et commence à fouiller partout. La même opération à chacune des deux portes des quatre étages. Rapidement, tous les hommes de la maison sont « invités » à se regrouper au rez-de-chaussée et on entend courir et parler allemand dans la rue des Maronites. Deux hommes bousculent un peu tout dans les deux pièces et se montrent agressifs en trouvant, dans la table de chevet de ma grand-mère, un nerf de bœuf qu’elle conservait là Dieu seul sait pourquoi car on ne craignait pas spécialement les attaques. Plusieurs voisines se regroupent chez nous et nous attendons avec inquiétude la suite des évènements. Des cris et des bruits de poursuite continuent à nous parvenir. Inutile de préciser que le temps nous a semblé long… jusqu’à ce qu’enfin les hommes soient autorisés à rentrer dans leurs foyers. On devait apprendre plus tard qu’un soldat allemand avait été tué dans un immeuble de notre rue. Sans plus d’explication.

Naturellement, ma grand-mère rapporte les faits à maman le lendemain matin. À maman qui passe par toutes les couleurs, car elle se souvient qu’un revolver de son père était caché dans le fond d’une armoire ! Le nerf de bœuf à côté était un jouet d’enfant ! Dans l’heure qui suivit, l’arme dûment dissimulée dans un journal, était discrètement jetée dans un égout du quartier …

Le 26 et ses deux étages, collé au 24, permettait la conversation de fenêtre à fenêtre avec Madame Baronnet, la concierge logée au premier. Au rez-de-chaussée, c’était la Cave, où l’on achetait le vin à la tireuse. Trois (ou quatre ?) grandes cuves contenaient le vin de table courant, les bouteilles « du dimanche » trônant à la place d’honneur sur les étagères. Je collectionnais consciencieusement les superbes étiquettes en couleurs dont on me faisait gentiment cadeau quand on n’en avait pas l’usage.

L’antre du bougnat suivait au 28. J’avais l’impression qu’on y servait à boire au milieu du charbon et des ligots tellement c’était noir. En hiver, le propriétaire, allait livrer à ses clients les sacs de boulets et d’anthracite coincés directement sur son dos. Le pauvre, un sac de jute sur la tête en guise de capuchon ne le protégeait guère de la poussière de charbon, si bien qu’il était aussi noir que sa boutique ! L’été, par contre, un camion lui livrait de la glace et l’on savait qu’on pouvait en trouver chez lui.

Après, c’était Legrand, le marchand de bois de construction dont le chantier était traversé d’une large allée ouverte qui épousait la dénivellation du terrain jusqu’à la rue Étienne Dolet. Il tenait bien à lui seul l’espace de deux boutiques. On se disait qu’il n’aurait pas fallu que le feu y prenne car tout le quartier aurait flambé.

Sur le trottoir d’en face, le café de « Madame Gaston » faisait l’angle de la rue du Pressoir. J’en ai déjà parlé et n’y reviens donc pas. La clientèle était d’habitués, chacun savait y retrouver qui, en fonction de ce qu’il avait à y faire ! On pouvait même y jouer au billard. Moi j’aimais bien Madame Gaston qui a toujours été très aimable avec nous, notamment si, exceptionnellement ou en cas d’urgence, il fallait recevoir ou passer un coup de téléphone.

Un coiffeur pour hommes précédait l’entrée du 23 dont on voyait souvent la concierge faire la causette sur le pas de la porte. C’était une vieille dame toujours vêtue d’une blouse noire à fleurettes. Elle vivait là depuis longtemps et avait de nombreux souvenirs du quartier de Charonne en commun avec ma grand-mère.

Au 25 - ou 27 peut-être ? - on était chez Madame Pouzet. J’adorais. On montait trois marches. On trouvait les journaux, les cahiers, la craie, les crayons à papier et d’ardoise, et les bonbons. Contre une pièce de dix sous on pouvait choisir un lot de friandises dans cinq ou six boîtes différentes : un rouleau de réglisse avec une perle de sucre rouge ou bleu au milieu, plus un roudoudou, plus une minuscule boîte de coco, un sucre d’orge, une sucette ou un bâton de réglisse à mâchonner. La seule difficulté était d’obtenir des parents la pièce de dix sous ! J’aimais bien aussi la petite boîte ronde en métal représentant une tête d’Africain et dont la langue se soulevait pour laisser passer les cachous. Mais ça, c’était plus cher !

Un autre café ( il n’en manquait pas dans le quartier) et on arrivait à la cour du 29.

Un porche à passer, et une cour donnant accès aux habitations. Pour moi, la cour du 29, c’était « la Fernande ». Je m’explique : cette dame dont je ne savais rien, était constamment entourée d’enfants d’âges divers qui l’accompagnaient dans ses courses. Elle transportait un cabas proportionné à l’appétit de sa nombreuse famille, et comme elle était aussi large que haute, j’avais l’impression que les sept nains de Blanche-Neige étaient en déplacement.

Toujours du côté impair, je me souviens du boucher de cheval, de la cour qui suivait et où justement logeait un équipage de deux énormes chevaux gris, de l’herboriste, du bureau de tabac, de ce que l’on appellerait aujourd’hui la maison de la Presse, et à nouveau d’un bar, à l’angle de la rue Julien Lacroix.

Longeant « mon » trottoir, après le marchand de bois, un immeuble qui devait être le 34, le café Chez Maurice, puis la boulangerie avant l’école maternelle. Je redoutais en allant chercher le pain de croiser un sale gamin, un grand qui devait bien avoir 12 ans, et qui s’amusait à me terroriser !

Pendant la guerre, la boulangère était indulgente et fermait les yeux sur les tickets de pain plus ou moins maquillés que mon cousin lui présentait. Elle prenait ses risques, qu’elle en soit encore remerciée !

La courte rue du Liban s’annonçait, avec la boucherie faisant l’angle, et immédiatement après le tournant à droite, l’échoppe du cordonnier. C’était un petit bonhomme, myope comme une taupe, qui connaissait parfaitement son métier et savait tirer le meilleur parti des vieilles paires de chaussures que l’on devait préserver, faute de pouvoir les renouveler. Pour les vêtements et les chaussures aussi, il y avait des tickets.

Une autre boulangerie formait l’angle de la rue Julien Lacroix. À cette époque le quartier était vivant, tout simplement parce que les nombreux petits commerçants étaient complètement immergés dans les lieux d’habitation et faisaient partie intégrante de notre quotidien, qui était aussi le leur.

Voilà. J’ai sûrement oublié beaucoup de choses et je compte bien sur vous autres, nombreux visiteurs du site, pour compléter ou rectifier mes souvenirs.

Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas vécu directement l’anéantissement de notre îlot du Pressoir et par conséquent, n’ai pas souffert de la séparation obligée d’avec mon milieu d’enfance à l’âge où cela s’est produit pour les natifs des années 45.

Je dois avouer, qu’arrivée à l’âge adulte, le délabrement des immeubles, l’exiguïté et le manque de confort des logements me pesaient.

Je continue à penser que l’amélioration des conditions de vie était indispensable pour tous. Reste que l’on ne peut que déplorer la méthode choisie pour la réaliser.

À bientôt, et cordialement à tous, Lucile

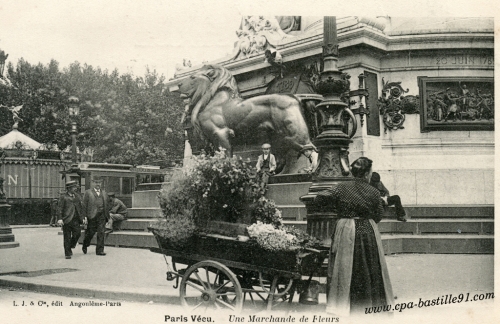

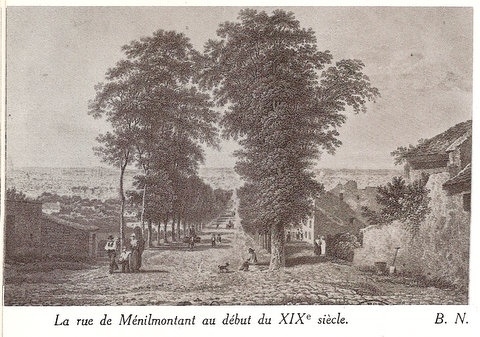

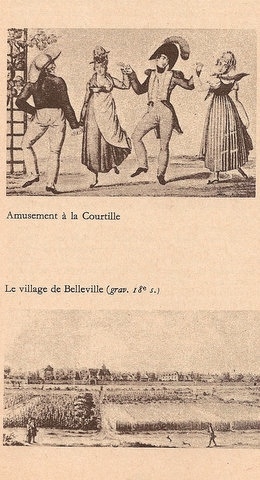

C'était une voie bordée d'arbres avec, à l'écart de la chaussée, quelques moulins en bois, dressés par des charpentiers solides et travailleurs, où se pressaient les meuniers autrefois, pour y moudre le grain. Les dimanches venaient les parisiens, femmes et enfants, en carrosse ou à pied pour y goûter un air de campagne. Les maris galants invitaient leurs épouses à venir boire le petit vin de la rue des Pas-noyaux, et aimaient les inviter à danser dans quelques guinguettes proches des coteaux où Jean-Jacques Rousseau y fut renversé par les énormes chiens errant quelques peu sauvages de la Courtille. Tout là- haut, à la limite du vieux château sur les hauteurs de Télégraphe, descendaient les enfants des villages alentour pour s'amuser, mais souvent ils venaient pour travailler, aider leur père, afin de terminer au plus vite le taillage des ceps et le ramassage des brindilles, qu'ils brûlaient à petits 'feux indiens' où se réchauffaient les dignes demoiselles qui rentraient de la ville au petit matin, où elles exerçaient au Palais-Royal, le plus vieux métier du Monde. Les filles étaient belles, savaient faire appâts de leurs charmes et beautés. Les riches et nobles usaient de leurs droits pour combler leurs vifs appétits. Sur ces chemins aussi, des 'mauvais garçons' élégants, dans une misère telle qu'ils ne craignaient rien, s'attaquaient aux nobles qui possédaient richesse et fortune. Paris, alors, se composait de villages, aujourd'hui rassemblés qui forment la grande ville, capitale prestigieuse, connue et reconnue dans le monde entier. Par ci, par là, en temps de crise, collées sur les murs, des affiches portaient ces inscriptions : Terres seigneuriales à vendre ; maisons et héritages aux champs en roture à liquider; maison de Paris à louer ; office à vendre ; bénéfices à permuter ; affaires mêlées. Les fumées noires des usines et ateliers laissaient les traces, à la Soulages, coloraient le ciel de traînées blanches et grises, noircissaient encore plus la nuit sur les dernières vignes accrochées aux coteaux de la butte, à l'emplacement actuel de la rue du Pressoir, car si cette rue n'existait pas encore, là, se situaient de larges prés verdoyants entrecoupés de lignes ocres et siennes, passage des chiens affamés cherchant leur nourriture. Les Buttes- Chaumont s'élevaient, pointée dans les nuages lents et parfois, semblant à l'arrêt, qui d'un coup, prenaient de la vitesse, car s'annonçait la pluie poussée par un vent ondulant les toitures des chaumières et les arbres au bord des chemins, infligeant parfois aux carrosses, quelques petits dégâts, obligeant les Dames à descendre vite fait, en attendant les réparations d'usage. Oui ces dames riches déjà voyageaient, allaient découvrir la France, car elles ne voulaient pas que l'on se moque d'elles. Les parisiens, alors, aimaient rire de l'ignorance et de l'indolence de certains, reclus dans la ville et qui n'étaient jamais sortis de chez eux, sinon pour aller en nourrice ou partir à la guerre. Au loin, la rivière serpentine et argentée était en vue, traçant ses méandres historiques, bordés des trésors du patrimoine que construisirent peu à peu des hommes connaisseurs, architectes et bâtisseurs du Paris magnifique, éloignant loin, très loin la rue aujourd'hui célèbre de Ménilmontant, au sujet de laquelle je vous écris ces quelques lignes pour rappeler que notre cité est aussi un village qui s'agrandit toujours, toujours, et rares seront ceux d'entre nous qui garderont la mémoire de ce qu'était ces villages, à la péripétie du Grand Paris.

C'était une voie bordée d'arbres avec, à l'écart de la chaussée, quelques moulins en bois, dressés par des charpentiers solides et travailleurs, où se pressaient les meuniers autrefois, pour y moudre le grain. Les dimanches venaient les parisiens, femmes et enfants, en carrosse ou à pied pour y goûter un air de campagne. Les maris galants invitaient leurs épouses à venir boire le petit vin de la rue des Pas-noyaux, et aimaient les inviter à danser dans quelques guinguettes proches des coteaux où Jean-Jacques Rousseau y fut renversé par les énormes chiens errant quelques peu sauvages de la Courtille. Tout là- haut, à la limite du vieux château sur les hauteurs de Télégraphe, descendaient les enfants des villages alentour pour s'amuser, mais souvent ils venaient pour travailler, aider leur père, afin de terminer au plus vite le taillage des ceps et le ramassage des brindilles, qu'ils brûlaient à petits 'feux indiens' où se réchauffaient les dignes demoiselles qui rentraient de la ville au petit matin, où elles exerçaient au Palais-Royal, le plus vieux métier du Monde. Les filles étaient belles, savaient faire appâts de leurs charmes et beautés. Les riches et nobles usaient de leurs droits pour combler leurs vifs appétits. Sur ces chemins aussi, des 'mauvais garçons' élégants, dans une misère telle qu'ils ne craignaient rien, s'attaquaient aux nobles qui possédaient richesse et fortune. Paris, alors, se composait de villages, aujourd'hui rassemblés qui forment la grande ville, capitale prestigieuse, connue et reconnue dans le monde entier. Par ci, par là, en temps de crise, collées sur les murs, des affiches portaient ces inscriptions : Terres seigneuriales à vendre ; maisons et héritages aux champs en roture à liquider; maison de Paris à louer ; office à vendre ; bénéfices à permuter ; affaires mêlées. Les fumées noires des usines et ateliers laissaient les traces, à la Soulages, coloraient le ciel de traînées blanches et grises, noircissaient encore plus la nuit sur les dernières vignes accrochées aux coteaux de la butte, à l'emplacement actuel de la rue du Pressoir, car si cette rue n'existait pas encore, là, se situaient de larges prés verdoyants entrecoupés de lignes ocres et siennes, passage des chiens affamés cherchant leur nourriture. Les Buttes- Chaumont s'élevaient, pointée dans les nuages lents et parfois, semblant à l'arrêt, qui d'un coup, prenaient de la vitesse, car s'annonçait la pluie poussée par un vent ondulant les toitures des chaumières et les arbres au bord des chemins, infligeant parfois aux carrosses, quelques petits dégâts, obligeant les Dames à descendre vite fait, en attendant les réparations d'usage. Oui ces dames riches déjà voyageaient, allaient découvrir la France, car elles ne voulaient pas que l'on se moque d'elles. Les parisiens, alors, aimaient rire de l'ignorance et de l'indolence de certains, reclus dans la ville et qui n'étaient jamais sortis de chez eux, sinon pour aller en nourrice ou partir à la guerre. Au loin, la rivière serpentine et argentée était en vue, traçant ses méandres historiques, bordés des trésors du patrimoine que construisirent peu à peu des hommes connaisseurs, architectes et bâtisseurs du Paris magnifique, éloignant loin, très loin la rue aujourd'hui célèbre de Ménilmontant, au sujet de laquelle je vous écris ces quelques lignes pour rappeler que notre cité est aussi un village qui s'agrandit toujours, toujours, et rares seront ceux d'entre nous qui garderont la mémoire de ce qu'était ces villages, à la péripétie du Grand Paris.